陈辉︱从可见者到不可见者——生命现象学视域中的绘画现象性

日期:2023-12-01

波茨 基督复活 约1455 布面蛋彩 89.9 x74.3cm 诺顿·西蒙博物馆藏

摘 要 现象性问题是法国现象学探讨绘画的核心线索之一,而米歇尔·亨利的生命现象学是相关研究的典范。在传统观念中,绘画属于可见者,生命现象学则试图超越这种观念。根据这种生命现象学视域,康定斯基的抽象绘画现实地转向了不可见者,不可见生命界定了其现象性本质。更重要的是,不仅抽象绘画,所有绘画的现象性本质都是不可见生命。同时,绘画作为生命的表现并不是为生命服务的手段,而是生命本身的存在样式和生命本质的实现。从整个现象学传统来看,生命现象学视域下的绘画现象性考察更新了不可见者和绘画意义的可能性,却也造成了一些解释难题,这些难题最终是对可见者与不可见者的意义及其关系而展开的更具张力的现象学考察。

在法国现象学中,绘画一直是十分重要的问题领域,现象学家总是一再回到这个领域,并在此展开思想探索。弗朗索瓦-大卫·塞巴(François⁃David Sebbah)在回顾法国现象学运动的历程时,曾依据核心议题的不同将法国现象学划分为两大家族:一个家族聚焦“知觉”(la perception)问题,强调知觉的优先性,以梅洛-庞蒂、亨利·马尔蒂奈(Henri Maldiney)、雅克·加勒里(Jacques Garelli)、马克·里希尔(Marc Richir)等为代表;另一个家族关注“现象性”(la phénoménalité)问题,强调显现事件的优先性,以列维纳斯、米歇尔·亨利(Michel Henry)、德里达、马里翁等为代表[1]。实际上,这两大家族的划分同样适用于法国现象学关于绘画的探索,或者说在绘画现象领域,我们也能够发现相关探索的两个主流谱系,即以知觉问题为核心的谱系和以现象性问题为核心的谱系。

在此,我们主要关注以现象性为重点的家族或谱系,探讨绘画的现象性这一核心问题。依据该问题的内在结构,我们可以界定出两个关键环节:绘画的现象性是什么?在整个现象性系统中,绘画的现象性到底具有怎样的地位?这两个环节关涉对绘画的本质及其位置的理解。对此,同一谱系下的现象学家进行了不同探讨,其中亨利的典范性论述构成了一个重要节点。他明确指出:“现象学的问题……不再关涉诸现象,而是关涉着它们的被给予性的方式,它们的现象性。”[2]以此为基础,他突破经典现象学的限制,将现象学方法彻底化,发展出独具特色的生命现象学,并依据这种观念对现象学的众多基本问题进行了全新的探讨,从而更新了现象学的可能性。正是基于对现象学的这种更新,在20世纪六七十年代现象学受到结构主义、后结构主义等思潮的侵袭并日益被边缘化的情况下,亨利同列维纳斯、利科等人一起保持了现象学的思想活力,并构成这一时期法国现象学的中坚力量。此外,他在20世纪80年代与马里翁等人有效推动了现象学在法国的复兴,成为法国新现象学的先驱和代表人物之一。具体到绘画领域,他从生命现象学视域出发,以绘画的现象性问题为核心,对绘画现象展开了深入且广泛的专题性分析,构建出一套具有代表性的艺术现象学理论,由此将有关绘画等艺术的现象学探讨引向了新的方向,对马里翁等法国新现象学家产生了深刻影响[3]。基于亨利在现象性问题谱系中具有的重要性,本文将依据其生命现象学视域来考察绘画现象性问题,并在整个现象学运动背景中思考这种视域所具有的意义。

一、现象性、可见者与不可见者

在对绘画现象性问题进行实质性探讨之前,我们需要从形式层面对“现象性”概念的内涵做一些澄清,并揭示生命现象学考察绘画现象性问题的具体基点和框架。从字面意义来看,“现象性”意指使得现象成其为现象的东西。现象学家对此有不同的规定视角,而亨利主要依据胡塞尔对“现象”的定义来展开讨论。胡塞尔说:“根据显现和显现者之间本质的相互关系,‘现象’一词有双重意义。”[4]根据这一定义,现象既指涉显现者,又指涉显现者之显现。亨利接受并进一步发挥了这一定义。在他看来,在规定现象之为现象时,这两种意义的效力并不处于同一层次。就前一种意义而言,显现者确实可以在现象中显现自身,或者说将自身显现为现象,但这种自身显现对显现者的存在方式来说却并不是排他性的和必然的。具体来讲,依据可能性的角度,我们总能够设想显现者在成为现象之前、于现象之中向我们显现之前,还可能以某种异于现象化的方式存在,而且在日常生活中,我们似乎总习惯这么设想。因此,虽然显现者是现象意义的本质构成部分,但它并不能界定那种使得现象成其为现象的东西,即不能界定现象性。

与作为显现者的意义层次相反,作为显现的意义层次必然与现象关联在一起。显现必然是作为现象的显现,显现总是伴随着现象,与现象共始终;而现象也必然是以某种方式显现的现象,只有以某种方式显现,现象才能够成其为现象。由此,现象的核心要义在于显现,显现界定了现象的现象性[5]。基于这一理解,如果现象学需要以现象性为其核心问题,那么它的考察重心就“不再关涉显现者,而是关涉着显现”[6]。具体到绘画领域,现象学相关探究的重心不再是显现出来的各种绘画现象,而是这些绘画现象赖以显现其自身的方式,生命现象学对绘画领域的考察所要揭示的正是这种显现方式。胡塞尔曾针对现象学的考察提出一条“无前提性原则”[7],与其相对应,他要求我们回归现象的原初给予性直观,因为在他看来,“每一种原初给与性直观都是认识的合法源泉……应当看到,每一理论只能从原初所与物中引出其真理”[8]。依据该原则和要求,我们要想以现象学的方式澄清绘画的“现象性”(显现方式),就应先对绘画现象进行还原,以便悬搁所有作为超越物的前提、假设等,实现对绘画的原初被给予性的回归。对绘画的现象性进行生命现象学考察时,亨利在康定斯基的抽象绘画及其观念那里恰好发现了这种还原。

米歇尔·亨利(Michel Henry, 1922-2002)

亨利认为,经典的美学理论往往借助柏拉图、亚里士多德、康德、谢林、黑格尔、叔本华等思想家的观念来理解绘画乃至整个艺术,但是“所有这些思想家的共同特征是,他们实际上并不从绘画那里期待任何东西”[9]。换句话说,这些思想家对绘画乃至整个艺术的分析并不是从绘画和艺术本身出发,而是依据已经形成的思想原则、观念等对绘画和艺术进行外在解释,使得它们服务于外在目的等。以此为基础,他们的绘画及艺术理论并不能揭示绘画和艺术本身的现象性本质,也不能帮助观者通过对作品的观看而提升自身的感觉能力。与上述理论相反,生命现象学认为康定斯基对绘画的讨论面对绘画及其作品本身,直接揭示作品各要素的内在意义、作品本身的显现方式乃至绘画及其作品的现象性本质。在这种意义上,可以说康定斯基的绘画分析就其实质而言恰恰是一种现象学分析,因为他并不是从任何理论或假设出发,而是直接回到绘画现象本身,回到绘画现象的原初被给予性,实践着胡塞尔意义上的对既存理论等超越物的现象学还原。

正是基于上述洞察,亨利将康定斯基作为考察绘画现象性的一个重要基点。他尤为关注康定斯基著作中的两个关键性术语——“内在”(intérieur)和“外在”(extérieur),认为它们“在其之内承载着抽象绘画的命运”,同时也承载着所有绘画和艺术的命运[10]。关于这两个术语,康定斯基指出:“每一种现象都能够以两种方式被体验。这两种方式并不是任意的,而是紧密关联于现象——它们源自于现象的本质,源自于同一物的两个特征:外在/内在。”[11]也就是说,在他看来,现象由于其本质性的外在/内在双重特征而能够以外在和内在两种方式被体验。为了确切揭示康定斯基外在/内在观念的意义,亨利对其进行了生命现象学解释。他提出,根据康定斯基的讨论,外在和内在“并不关涉现象的内容,而是关涉该内容被显示给我们的方式,关涉该内容显现的方式”,它们是“两种显现模式”[12]。也就是说,康定斯基区分外在和内在,并不是指现象的一些内容是外在的,另一些内容是内在的,这两类内容通过综合共同构成了现象整体,而是指同一种现象内容既能够以外在的方式显现,又能够以内在的方式显现,既以外在的方式被体验到,又以内在的方式被体验到。

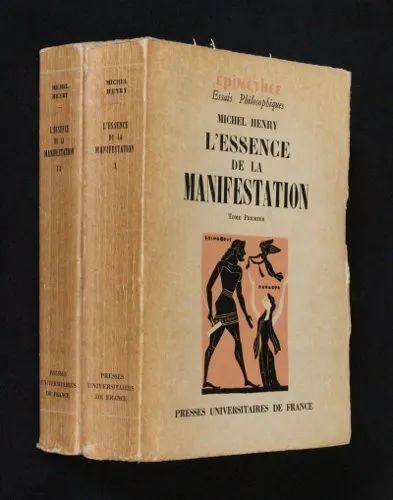

亨利《显现的本质》1963年初版

具体来说,外在显现方式的核心在于将现象置于自我的外部,将现象置于自我的“凝视”(le regard)面前,也就是说,让现象成为与自我相对并与自我具有一定距离的外在之物。与之相应,自我则采用一种距离化的方式将现象体验为其意向所指涉的东西,即“对-象”(ob⁃jet)。在这里,自我与现象是相互外在的、不同的[13]。以上述理解为基础,亨利在“外在性”(l’extériorité)、“可见性”(la visibilité)、“显出”(la manifestation)和“世界”(le monde)之间建立了一种本质性关联。他指出,如果依据外在的方式显现,现象将向自我显出其自身并且变得可见,也就是说,“在此正是外在性本身构造着显出,构造着可见性”,外在性或者说外在显现方式构成了现象向我们显出以及被我们看见(感知)的条件。同时,由于在日常经验中,外在之物就是我们通常所说的世界中的东西,因此“外在性……就是世界的外在性”,我们所说的“世界”是处于外在性之中的世界。外在性构造着可见性,而这个外在性又作为世界的外在性,因此“世界就是可见的世界”,世界是由可见者构成的[14]。总之,依据生命现象学的解释,康定斯基的外在观念指涉着可见者和世界。

就内在显现方式而言,情况则完全相反。相较于外在显现方式,内在显现方式更加难以把握,但绝非是不可把握的,也并非不显示其自身,而是“指向一种更为原初的启示方式”,并通过这种启示证明自身的存在[15]。与此同时,这种方式并不趋向于可见者和世界的显现,而是趋向于不可见者的显现,即趋向于显现“从来不能在一个世界之中被看见或者不能以一个世界的方式被看见的东西”[16]。根据相关分析,这种不可见者就是“生命”(la vie),现象的内在显现方式能够依据生命得到揭示[17]。生命的显现方式就是“自身感发”(l’auto⁃affection),即生命并不依据一种距离化的方式感觉自身,不将自身外在化为自己的对象,而是直接沉浸于自身,自身感发自身,与自身同一;此时的感发者与被感发者不再相互分化,而是内在同一的[18]。就其本质来说,生命的自身感发展现为生命的“情动”(l’affectivité)或“激情”(la pathos),即展现为痛苦、快乐等各种感觉和情感,“情动就是自身感发的本质”[19]。在生命现象学中,内在显现方式比外在显现方式更为原始,因为只有在生命非距离化的自身感发的基础上,距离化的感觉才有可能;自我只有先自身感发,感觉到自己在感觉,才能感觉外在事物[20]。依据这些规定,亨利将内在性、不可见者、生命、情动本质性地关联在一起,并确立了不可见生命相对于可见世界的优先性。

由此,通过对康定斯基外在/内在观念的生命现象学解释,亨利在外在性、可见者、世界,以及内在性、不可见者、生命之间确立了一种严格的对立框架,他对绘画现象性本质的讨论即围绕这种对立框架展开。

二、不可见生命作为绘画的现象性本质

在传统观念中,绘画往往被视为一种可见者。绘画所使用的颜色、线条、画布、画框等手段和材料都是世界中的可见者,画家总是力图将他所见到的东西在画面上描绘出来,画面向我们呈现的也是某种可见的景观。但是,这一看似自明和自然的传统观念却被亨利所质疑。根据他的讨论,在这一观念表面的自明性和自然性背后,我们能够发现其深层历史根基,即古希腊人对“现象”的理解。关于这一理解,海德格尔曾在《存在与时间》中进行过详细说明。他指出,就其源始意义而言,“现象”一词对应着希腊词φαινόμενoν,这个词又可以追溯到φαίνω,意指“大白于世,置于光明中”。由此,“现象”的原始意义是“就其自身显示自身者,公开者”,而且其复数形式φαινόμενα(“诸现象”)意指“大白于世间或能够带入光明中的东西的总和”[21]。简言之,在古希腊的现象观念中,现象及其显现本质上同光明和世界联系在一起,也就是同可见者和世界联系在一起。

上述现象观念塑造了古希腊人关于绘画的观念,而柏拉图关于绘画作为“模仿”的观念就是其中的代表。柏拉图在《理想国》中指出,画家所创作的绘画只是对现实事物的模仿,而现实事物又是对作为真理的理念的模仿,因此绘画与真理隔着两层[22]。亨利指出,柏拉图所代表的这种绘画观念“是古希腊‘现象’概念的直接后果”[23]。具体而言,现象被理解为在本质上与可见者、世界关联在一起,而绘画又是一种独特的现象,因此绘画也必然在本质上被关联于可见者和世界。以此为基础,由于可见者和世界总是预先被给予我们,留给画家的任务就在于通过绘画去描绘和模仿这个预先给予的可见者和世界。在这种绘画观念的基础上,绘画的所有问题(价值、目的、手段等)都将围绕如何更准确地进行模仿而展开,而绘画中的所有真正创造都会被取消。然而,根据生命现象学的分析,指向可见者和世界并不是绘画的唯一可能性。从理论上说,现象本身的存在具有双重维度,它不再局限于古希腊的现象观念,即不再局限于指涉可见者和世界,而是可以更源始地指向不可见者和生命,因此作为一种特定的现象,绘画同样可以逃离可见者和世界,从而走向不可见者和生命。在这种可能性中,绘画将从对可见世界的模仿走向对不可见生命的描绘,与之相应,绘画的整个问题域也将被重新界定。

当然,为了揭示这种理论上的可能性在现实中也是可行的,我们还需要面对绘画现象产生的一系列问题和质疑。众所周知,所有绘画都必须有其物质载体(如画布、木材等),而这些物质载体恰恰属于世界的可见者,因此看似很明显的是,绘画无法逃离可见的世界。面对这一问题和质疑,亨利指出:“根据通常被接受的理论,由画面所表象的实在,审美实在本身,并不在木材或画布的物质实在的意义上是‘实在的’,而是想象性的。”[24]具体来说,虽然所有绘画都无法脱离其物质载体,但是对画面来说,这些物质载体并不是真正核心的东西,绘画本身所要显示的并不是物质载体,而是在物质载体上表象的内容。与此相应,我们观看绘画也不是观看这些物质载体,而是观看载体上的图画表象。针对上述问题及回应,另一个问题也随之而起。尽管绘画所表象的内容是想象性的实在,但它仍然能够被我们意向性地意指,绘画总是通过自身的要素将这些内容呈现为可见的景观,进而提供给观者,因此它仍然是作为对象而显现的,仍然归属可见者。对此我们可以说,绘画所表象的内容之所以能够作为可见的景观被我们意向性地意指,是因为画家总是在表象可见的世界,而一旦表象的内容被转换为不可见的生命,绘画将不再能够作为可见者显现。实际上,在亨利看来,康定斯基的抽象绘画所要实现的就是从表象可见者转向表象不可见者。

然而,问题仍然存在。尽管绘画的内容从可见者转向了不可见者,但是绘画赖以表象这些内容的手段(颜色、点、线、面等,所有这些手段又被康定斯基称为“绘画的形式”[25])仍然是感性可见者,绘画的内容与手段也将从传统意义上的统一走向分裂。依据这种分裂,绘画的内容和手段由同质性(同为可见者)走向异质性(分属不可见者和可见者),而绘画似乎也并未完全脱离可见者的维度,而是跨越可见者和不可见者两个维度。此外,由可见的颜色和线条等手段组合而成的画面仍然向我们呈现出一种可见的景观。因此有待说明的是,不可见的内容能否通过可见的手段而就其自身被真正表现出来?如果这种表现是可能的,那么它应当以怎样的方式来实现?在亨利看来,上述看似无法辩驳的质疑和难以解决的问题,其实在康定斯基的抽象绘画中都已经得到了解决。他指出,依据康定斯基的观念,“不仅绘画的内容……不再是世界的一个要素或一个部分……而且作为艺术新主题的不可见内容的诸表达手段也是同样的”[26]。也就是说,在抽象绘画中,如同绘画的内容,绘画的诸手段就其本身而言也是不可见者,它们的意义和实在性也不再依据可见者和世界获得理解,而是必须依据不可见者和生命得到界定。例如,就颜色而言,康定斯基回忆道,当他购买的颜料盒中的颜料被铺展开时,他体验到异于世界可见者的颜色自身显现出来,这些颜色完全显现为“陌生者”,它们拥有“自己的独立生命”,并眩惑着他[27]。与之相应,亨利解释道,颜色是生命的印记和感觉,“是绝对主体性的,是原初不可见的”[28]。

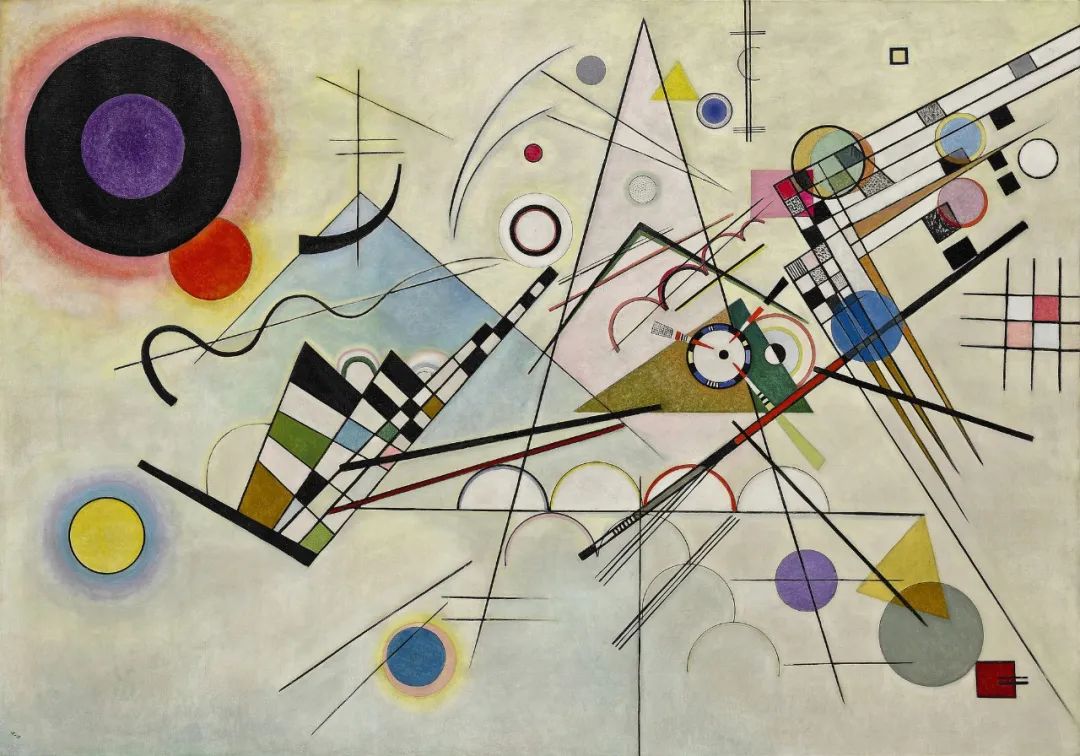

康定斯基 构图八号 1923 布面油画 140×201cm 纽约古根海姆博物馆藏

根据康定斯基和亨利的讨论,不可见者和生命对绘画手段或形式的界定具有双重意义:其一,它意指作为绘画内容的不可见生命彻底决定了绘画的手段或形式;其二,它意指绘画手段和形式不再依据“超越”(la transcendance)的结构来显现,即不再超越自身而指向可见的世界及其对象,不再作为某个对象的侧面或者作为象征服务于整个对象的显现,而是自身的自主显现,进而成为纯粹图画形式。在康定斯基和亨利看来,这种形式的本质就是“力量”(la force)和“情感调性”(la tonalité affective),例如直线显现的是单一力量的作用,它是抒情性的,在情感上是平缓的。从生命现象学的视域来看,情感本身是不可见生命的活动,而力量也“只有在对自身的情动拥抱中才是可能的”[29]。也就是说,力量同样源自情感性的不可见生命。因此,脱离了对象性意义而自身自主显现的纯粹图画形式向我们呈现的就是不可见生命,从本体论来说,纯粹图画形式就是不可见生命。根据这种观念,绘画的内容和手段(形式)将重新从异质性(分属不可见者和可见者)走向同质性(同属不可见者)。更为关键的是,内容和手段也不再能够被相互区分,而是走向同一,“内容和手段仅仅构成同一实在,构成绘画的同一本质”[30]。亨利提到,在康定斯基的讨论中,不可见的又被称为“抽象的”(abstrait),抽象绘画中的抽象概念在其真正意义上指涉的是作为不可见者的生命,所以绘画的内容和手段都是抽象的。

由此,通过对康定斯基的抽象绘画及其观念的解释,生命现象学揭示了绘画现象性的一种本质性转向,即从作为可见者的世界转向作为不可见者的生命。在这种解释中,康定斯基的抽象绘画就是这种转向的现实实现。从历史来看,抽象绘画构成了一种全新类型的绘画,这种绘画同西方绘画史中长期占据主流地位的具象绘画处于激烈对立中。但是依据生命现象学的讨论,康定斯基对抽象绘画的阐释和实践的基础既不是观念设想,也不是对专属抽象绘画的东西的分析,而是对属于所有绘画的内容和手段的具体分析。尤其是在其理论阐释中,康定斯基详细考察了绘画的诸形式(颜色、点、线、面等),并通过这种考察揭示了这些形式本质上的抽象性。这些形式并不是专属抽象绘画,而是属于所有可能的绘画,所有绘画都是借由这些形式构成的。因此,从现象学的可能性来说,康定斯基对绘画诸形式及其本质的分析和揭示并不专属抽象绘画,而是适用于所有可能的绘画。以此为基础,作为不可见生命的抽象不仅界定了抽象绘画的现象性本质,而且“界定了整个绘画的本质”[31]。

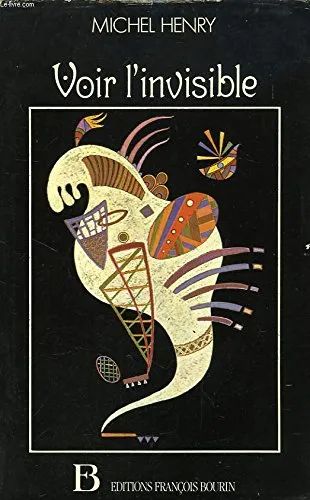

亨利《观看不可见者:论康定斯基》1988年初版

然而,在此立刻出现了一个问题,即以抽象作为绘画的现象性本质似乎会否定抽象绘画诞生之前的所有绘画成就,否定那些公认的绘画杰作。按照通常的观念,在抽象绘画及其观念诞生之前,西方绘画的主流是具象绘画,人们也往往联系可见的对象性世界来理解绘画的现象性本质,其中代表性的就是将绘画理解成一种模仿。可以说在通常观念中,传统西方绘画是在与可见的对象性世界的本质关联中建构起来的。但是,如果我们依据作为不可见生命的抽象来理解绘画的现象性本质,进而界定属于绘画的所有问题,那么这似乎意味着我们否认了传统西方绘画的所有成就,并将传统西方绘画视为非本真的绘画。依据这种理解,属于绘画本质的本真可能性并未在绘画的已有发展史中展现出来,而是只在康定斯基的绘画中有所表现,同时只能留待未来去完全实现。面对这个问题,康定斯基讲道:“我并不想改变、质疑或推翻过去时代诸杰作的和谐中的任何单个节点。我并不想向未来展示它真正的道路。”[32]也就是说,康定斯基在将抽象界定为绘画的现象性本质时,并不想否定传统绘画的成就,也不认为绘画的本真可能性只有在他自己的抽象绘画和在未来才能够就其自身而实现。在亨利看来,康定斯基的这些讨论实际上“将其理论反思的对象置于历史之外”[33]。与这种超历史性相对应,抽象作为绘画的现象性本质适用于一切历史时代,依据抽象不仅可以理解康定斯基的抽象绘画,而且可以理解传统绘画。

为了具体说明传统绘画的抽象性,我们可以遵循生命现象学的分析来考察西方传统绘画中经常涉及的宗教题材,如基督复活等。按照传统的美学和绘画观念,这类题材的绘画再现了相关题材所指涉的事实或事件以及外在于绘画本身的事实或事件,因此它实质上是指向外在现象的。与之相应,要理解这类绘画,我们必须对其所涉及的历史和文化事实有一定了解,例如我们必须了解《圣经》的相关故事,领会这类故事所指涉的意义等。然而,亨利指出:“伟大的绘画,文艺复兴或文艺复兴之前的绘画,从未让我们面对这类‘再现’。”[34]也就是说,宗教题材的伟大绘画就其自身而言并不是对外在现象的再现。在这些绘画中,人们虽然能够认出他们所熟知的主题,但是绘画本身的意义并不能依据这些作为外在现象的主题得到理解。

具体来说,就其内容而言,这类绘画并不是对外在事实或事件的模仿和再现,而是画家自由想象的结果。在现实的创作过程中,画家并非以自己所见证的宗教事实或事件为基础来创作,进而将其通过绘画再现出来,事实上没有人真正见证过这些事实或事件。以基督复活题材的绘画为例,当画家德尔克·波茨(Dieric Bouts)创作《基督复活》时,他从未见过基督复活的场景,他的绘画所展现的内容也不是对现实场景的再现;相反,波茨绘画所呈现的场景是他依据对内在生命本身的体验和领会以及生命的内在必然性而自由想象出来的。同时,由于不同画家对内在生命本身的体验和领会是不同的,他们在创作同样的基督复活题材时会在绘画中呈现出不同的场景。这可以解释为何西方绘画在题材上看似有限,却诞生了丰富的伟大作品。

与内容的非再现性相应,这类绘画的形式也是画家从生命出发进行选择的结果。当画家受到委托或自己决定创作某个题材的绘画时,选择什么尺寸和形状的图画平面来表现主题,完全取决于画家对图画平面内在力量和情感调性的领会;同时,在这个图画平面上应该使用什么颜色、线条、图形等,它们如何相互结合,又如何与图画平面相结合,也就是画家如何对不同的形式要素进行构图,进而创作出完整的画面,所有这些也都取决于画家对颜色和线性形式的内在力量和情感调性的领会。由此,哪怕画面最终呈现给我们的是通常意义上的具象绘画,但在整个绘画形式和构图的选择上,画家都是从内在生命出发的,最终遵循的是抽象原则。

实际上,即使在图画平面给定的情况下,宗教题材绘画的完成仍然遵循抽象原则。从历史来讲,很多西方宗教题材绘画(如祭坛画)总是服务于一定的宗教目的和场所,在这种情况下,图画平面的大小、形状是给定的,而不是由画家根据对生命的体验自由选择的。虽然画家在这种情况下并不能自由选择图画平面,但他要想最终完成创作,并使自己所创作的绘画完美契合将要被放置的场所,就必须对给定的图画平面以及将要放置的场所的内在力量和情感调性有充分领会,知道如何利用这些内在力量和情感调性,了解在这个给定的图画平面和场所中应引入哪些颜色和线性形式,即引入哪些内在力量和情感调性并形成一个和谐的生命整体。在这种情况下,画家的创造仍然以内在生命的体验和领会为基础,遵循的仍然是抽象原则[35]。

总之,通过生命现象学的分析,我们发现宗教题材的传统绘画内在遵循着抽象原则。实际上,基于同样的理由,我们也可以认为宗教题材之外的所有传统绘画从内容到形式都本质性地遵循着抽象原则。因此,作为不可见生命的抽象既界定了抽象绘画的现象性本质,也界定了传统绘画的现象性本质,进而界定了绘画整体的现象性本质。

三、绘画作为生命本质的实现

从生命现象学的视域出发,我们探讨并规定了绘画现象性问题的一个关键环节,即绘画的现象性到底是什么。与这个环节相关,我们还需要探讨该问题的另一个关键环节:在现象性的系统中,绘画到底具有怎样的地位?面对这一环节,人们可以对生命现象学提出一个问题和质疑:当生命现象学将绘画的现象性本质界定为不可见生命,或者说将绘画界定为不可见生命的表现时,它似乎为绘画规定了一个外在目的,即不可见生命,进而将绘画还原成一种为这个目的服务的单纯手段。这个质疑对绘画本身的现象性来说是十分关键的,因为如果绘画就其现象性本质而言只是一种单纯的手段,那么它将丧失自身的独立意义以及自身显现的自主性,而且作为手段,绘画将在某个阶段成为非必要的和有害的并走向终结[36]。一旦我们找到表现不可见生命更充分、更本真的手段,作为手段的绘画就会被取代和遗弃,它因其自身的不充分性而成为需要被终结的方式。

这种对待绘画和艺术的倾向在黑格尔的美学中得到了典型体现。他指出,作为绝对理念或真理显现的一种形式,艺术曾在人们对理念或真理的认识中发挥着积极作用,甚至构成这种认识的最高形式(如在古希腊人那里),但是它就自身而言并不是显现理念或真理的最高形式,在其之上还有宗教、哲学等更高的形式。因此,当对真理的认识发展到一定程度时,艺术就必然会被扬弃,“我们现在已不再把艺术看作体现真实的最高方式”,“就它的最高的职能来说,艺术对于我们现代人已是过去的事了”[37]。实际上,不可见生命本身的特性似乎也印证了绘画的非必要性。在绘画诞生之前,生命就存在着;在绘画诞生之后,生命仍在绘画之外以日常方式等样式存在着。所以看似很明显的是,生命无需绘画就能够存在,绘画对生命来说并不是必需品。此外,尤其关键的是,依据生命现象学的规定,生命就其自身来说是绝对不可见的,是自身感发的内在存在;而绘画虽然在本质上是抽象的,但是它必然具有某种可感觉性,它在这种可感觉性中表现不可见的生命。从表面上看,绘画对生命的表现是在生命的不可见性中掺入可见性,进而削弱生命本身的不可见性和存在的纯粹性,将生命从其原初状态带入非原初的存在样式。以这种理解为基础,绘画虽然表现不可见生命,但是它也构成对生命本身的削弱,因此对生命来说,它变得更加无关紧要甚至有害。

针对上述问题和质疑,我们可以依据生命现象学的分析进行一些回应,并通过这些回应揭示出绘画在现象性系统中的地位。在生命现象学看来,上述对绘画地位的质疑预设了一种惯常的美学和艺术观念。依据这种观念,当我们说绘画是不可见生命的表现时,往往意指绘画再现或模仿生命。在此,生命的发生是在先的,是外在于绘画的,绘画作为一种手段将这种在先的外在生命再现出来,所以传统绘画观念中的再现结构仍然延续于生命和绘画之间。但是,生命现象学并不是依据这种观念来理解抽象绘画的。康定斯基说:“我不想描绘精神状态。”[38]也就是说,当他将“绘画”定义为不可见生命的表现时,他不是指绘画就其实质而言再现或模仿一种在先的精神状态,也不是指不可见生命是绘画再现或模仿的对象。与之相应,亨利讲道,“将绘画以及艺术整体构想成那种对有别于它们自身的内容进行表现的手段,这的确是一个严重的错误”,“如同它不是对自然的模仿,艺术也不是对生命的一种模仿”[39]。根据相关分析,作为绘画的内容,生命是纯粹内在的不可见者,它“没有外在,没有间隔”[40],不能作为对象被把握和模仿,只能通过内在体验的方式被领会。这种绘画内容并非外在于绘画及其形式,相反,它内在于绘画本身,与作为绘画表现手段的形式是内在同质和同一的。绘画通过诸形式的构图来表现不可见生命,这些形式就其实质而言是源自生命的不同力量和情感调性,因此绘画的构图本质上是不同力量和情感调性的内在运动和组合,是生命本身的活动。由此,绘画就其自身而言是一种生命活动,是生命的一种存在样式,而不是对生命的模仿,它并不是作为手段来表现不可见生命的。

更为关键的是,作为生命的存在样式,绘画不是一种普通的样式,而是比生命的日常存在样式等更为高级的文化样式,它实现着生命的本质,“生命通过其自身的本质而呈现在艺术中”[41]。根据生命现象学的分析,自身感发的不可见生命“是一种生长的力量”,它具有一个绝对属性,即“它能够给予更多”[42]。具体来说,生命在自身感发时不是维持着自身意义不变,相反,它通过这种感发不断扩充自身意义,不断变得比原先的自身更多。因此,生命本质上并不是固定的、静态的,而是动态的、生成中的和创造性的。一方面,这种生成运动展现为从痛苦到快乐的情动运动。众所周知,生命总是具有很多无法摆脱或压抑的需求。亨利指出,这些需求因其未满足状态会产生痛苦,而痛苦又会产生驱力,对生命来说,“来自痛苦的驱力的推动迫使它在压力的重负之下改变它自身”,以便结束痛苦,获得需求满足的快乐或幸福[43]。另一方面,生命的生成运动还展现为自身内在力量的增长和可能性的实现。在亨利看来,生命内在地包含着众多力量和可能性,但是这些力量和可能性并不是一开始就完全现实地展现在生命体验中,而是作为潜能暗含在生命之内;生命本身具有展开和实现这些力量和可能性的能力,但是并未自一开始就将它们展开和实现出来。与之相应,生命的整个动态生成过程即不断将这些力量和可能性展开和实现出来,生命在本质上就是“去让自身生长,并且将构成其自身的每一种力量都推向其终点”[44]。

在生命现象学看来,生命的这种生成性本质在不同存在样式中得到了不同程度的实现。在其日常存在样式中,生命总是关注并痴迷于对象性世界,对对象的感知以及对象的获得或失去决定了生命的情感和体验,在那里,“生命的情感力量停留在未用状态,它变成了焦虑”[45]。由此,日常存在样式并未将生命内含的众多力量和可能性展现出来,并未实现生命的本质,相反,它将生命封闭在对象性世界,进而封闭了其本质实现的可能性。根据亨利的分析,日常存在样式对生命本质的这种封闭在现代科学和技术中达到一种彻底化,以至于它们实现了一种生命的野蛮化,在这种野蛮化中,生命“存留在粗野的形式中”[46]。与日常存在样式等相反,“文化是生命的自我实现”,“是生命在其自身增长中的自身启示”[47]。生命的不同力量和可能性的实现对应着不同文化形式的发展,其中艺术、伦理和宗教属于高级文化形式。在这些力量和可能性中,“感性”(la sensibilité)是最基本的类型之一,这种感性“构成所有可能世界的先天本质”,它的本质特征在于“想要感觉到更多,并且想要更为强烈地进行感觉”,而艺术就是“感性的文化”[48]。具体到绘画,它通过自身的创造性构图,即形式之内在力量和情感调性的创造性的自身运动和组合,向观者提供全新的生命(力量和情感调性)运动形式,既增强了视觉的观看能力,使得视觉更能把握其自身的能力,使视觉能够看到更多东西,同时也增强了观者本身的力量。

由此,以不可见生命为其现象性本质的绘画在现象性系统中所具有的地位得以向我们显现出来。根据这种地位,绘画不再是服务于外在目的的手段,而是生命这种原初现象的一种基本且典范性的运动形式和存在样式,它在现象性系统中是至关重要、不可或缺的,具有其他现象不可取代的独特意义。

余论:可见者与不可见者的交错

至此,我们从生命现象学视域出发,既界定了绘画现象性的实质内涵,也界定了绘画在整个现象性系统中的位置,从而对绘画的现象性问题进行了较为完整的考察。整体而言,亨利的生命现象学对绘画现象性问题的分析具有一个基本框架,即可见者-不可见者,与这一框架相应的则是世界-生命、外在-内在、对象性-绝对主体性等。在惯常的观念中,绘画是一个明显的可见者,而亨利在这一明显可见者那里寻求的恰恰是不可见者[49]。实际上,可见者-不可见者的框架以及在此框架下对不可见者的寻求,构成了现象学传统考察绘画、艺术乃至整个现象问题的基本框架和倾向。从海德格尔在艺术作品中探求存在者的真理(存在者之存在)这一不显现的现象,梅洛-庞蒂在对绘画等的考察中揭示可见者与不可见者及其内在关系,到列维纳斯在对艺术等的思考中超越光照、超越视觉而走向声音和他者,德里达对延异等的讨论以及明确在可见的艺术中“思考看不见”[50],再到马里翁基于向被给予性的彻底还原而在对绘画等的分析中展示可见者与不可见者的多重关系可能性,我们都能够发现这种框架和倾向的踪迹[51]。

然而,在亨利之前,现象学无论是讨论一般现象的显现,还是讨论“自我”这种独特的现象之显现,往往都聚焦一种超越性结构,旨在揭示现象如何越出在场的或自身的显象而指向不在场的或非自身的显象,以及自我如何越出自身而指向自身之外。胡塞尔的意识意向性、海德格尔的存在之绽出、梅洛-庞蒂的身体意向性、列维纳斯的绝对他异性等就是这种超越性结构的典型体现。与之相应,现象学家对不可见者的规定往往也是依据超越性来展开的。在亨利看来,虽然很多现象学家都强调要克服现象的对象化模式,但是由于依据超越性结构来探讨现象,他们最终都陷入对象化模式。同时,由于对象性与可见性本质性地关联在一起,之前的现象学家在考察不可见者以及相关话题时都具有一个基本趋势,即以可见者来规定不可见者,以超越来规定内在,以世界来规定绝对主体性的生命,由此错失了真正意义上的不可见者、绝对的内在性乃至绝对的主体性生命[52]。

正是在这里,生命现象学视域下的绘画现象性考察的意义向我们显现出来。在对绘画现象性问题的生命现象学分析中,亨利在可见者与不可见者、世界与生命、外在与内在等之间建立起截然的对立,并赋予作为不可见者的内在生命以绝对的优先性;同时,他实现了绘画现象性的一种彻底转向,即从可见者转向不可见者。由此,亨利突破了有关不可见者的传统现象学解释框架,更新了不可见者的意义,也揭示了以往被遮蔽的自我乃至现象本身的显现可能性和意义。实际上,克服上述超越性结构并回归绝对的不可见者、内在性和生命,构成了亨利整个现象学生涯的核心目标,而他有关绘画现象性的生命现象学分析则是在艺术领域对这一目标的典范性实现。与不可见者意义的更新相应,亨利还对绘画进行了全新的定位,解放了绘画本身显现的可能性,并将绘画和艺术现象本身置于全新的意义领域。以此为基础,他为我们理解晦涩的抽象绘画乃至整体艺术提供了一条重要线索。在此线索之下,很多具体且关键性的艺术问题,例如康定斯基的抽象观念的内涵及其哲学基础、抽象绘画观念与传统绘画观念的本质性差异、抽象内容与抽象形式的本质性内涵、抽象绘画的可能性等,都具有了澄清的可能性。

通过不可见者意义和绘画可能性的更新,生命现象学也为我们反思现代性问题提供了一个可能视角。正如亨利所言,在当前时代,由于科学技术的推进,科学主义和客观主义的意识形态越来越深入我们生活的各个层面,我们越来越陷入一个由对象所组成的可见世界并专注于此,进而遗忘了更为原初、切近的生命。生命现象学对绘画现象性的揭示则为我们超越这种境遇提供了一条可能途径。根据这种揭示,以不可见生命为现象性本质的抽象绘画向我们传递着生命本身的真理,允许我们回归被遗忘的原初生命。抽象绘画并非依据外在方式而是依据内在方式进行传递,并作为生命本身的运动使我们亲身体验生命,也就是依据一种绝对的确定性使我们回归原初生命。在这种意义上,可以说亨利所界定的“绘画”构成了一种拯救,将我们从科学主义和客观主义的意识形态中拯救出来,让我们回归真正原初和切近的现象,从根本上界定着我们自身的不可见生命。

当然,可见者与不可见者的截然对立也给绘画现象性讨论带来了一些困难。首先,这种对立在某种意义上削减了相关讨论的解释效力。无论是就绘画本身的显现可能性还是就绘画的历史来说,绘画与可见者、世界的关系同样构成了绘画本身现象性意义的一个关键方面,或者说绘画就其本身而言就具有世界性和可见性维度。因此,尽管对不可见者的揭示以及与不可见者的关联构成了绘画现象性意义的一个核心方面,但是如果将这个方面唯一化,那么有关绘画的很多关键问题将不能得到有效思考和澄清。实际上,一些批评者甚至认为,哪怕是针对康定斯基的抽象绘画,亨利的生命现象学都不能提供充分解释[53],而另一些批评者则提出,需要将可见者与不可见者、世界与生命进行互补[54]。其次,这种对立造成了有关可见者的一种解释学困境。在亨利的讨论中,可见者与不可见者处在截然对立之中,可见者同对象化世界是等价的,在此意义上,除了对象性,可见者并不存在其他的显现可能性。然而,作为显现和显现者的统一,现象总是有所显现的,或者说总会以某种方式被我们感觉到,现象本身就是可见者。这种作为现象的可见者在亨利的规定中又能以外在和内在两种方式被解释,也就是说除了对象性,现象还有其他的显现可能性。因此,在这里存在一种有关可见者的矛盾解释。面对这种矛盾,亨利自己似乎也有所察觉。例如,他在解释康定斯基的绘画要素论时,没有坚持“外在性”概念的单义性,而是认为在康定斯基的讨论中,“外在性”概念其实有双重内涵,一是指涉世界及其对象性,二是指涉可感觉性[55]。在这里,我们也可以依据他的这一讨论认为存在两种“可见者”概念的内涵,一是可感觉性意义上的可见者,这种可见者等同于现象,能够依据可见性(对象性)和不可见性(生命)两种方式被解释;二是依据对象化方式得到解释的可见者,即与不可见者处于对立中的可见者。根据这两种内涵,可见者与不可见者不是处在简单的截然对立中,而是处于一种更具张力的关系中。在深受亨利影响的马里翁等现象学家那里,有关可见者与不可见者关系的解释走向了这种更具张力的关系。

事实上,就其实质而言,绘画现象性问题中有关可见者与不可见者的意义及其相互关系的探究涉及的是,在既存的显现可能性(例如对象性显现、存在性显现等)之外,可见者(现象)是否还具有其他的显现可能性。这种探究在其最终意义上关涉的恰恰是现象的意义及其显现可能性、所有现象的现象性。正如马里翁所言,绘画就其自身而言专注于可见性与不可见性,而且这种专注并非独属绘画,而是属于所有现象,因此它是“一种突出而又平凡的现象”[56],“成为现象的一个具有特权的案例,因而可能成为通向一般意义上的现象性的一条路径”[57]。在此意义上,绘画的现象性不是单纯的艺术或美学问题,而是一般性的哲学问题。

注释

[1] See François⁃David Sebbah, “L’exception française”, Magazine littéraire, No. 403 (2001): 50-52, 54; Testing the Limit: Derrida, Henry, Levinas, and the Phenomenological Tradition, trans. Stephen Barker, Stanford: Stanford University Press, 2012, pp. 18-19.

[2][6][40] Michel Henry, Phénoménologie matérielle, Paris: Presses Universitaires de France, 2004, p. 6, p. 6, p. 7.

[3] See Jean⁃Luc Marion, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris: Presses Universitaires de France, 2013, p. 85; La rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib, Paris: Flammarion, 2012, pp. 164, 166.

[4] 埃德蒙德·胡塞尔:《现象学的观念》,倪梁康译,人民出版社2007年版,第15页。

[5] See Michel Henry, Phénoménologie de la vie, Tome I, Paris: Presses Universitaires de France, 2003, pp. 81-83.

[7] 参见埃德蒙德·胡塞尔:《逻辑研究(第二卷第一部分)》,乌尔苏拉·潘策尔编,倪梁康译,上海译文出版社2006年版,第19—22页。

[8] 埃德蒙德·胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念(第1卷)》,李幼蒸译,中国人民大学出版社2014年版,第41页。引文中的“原初给与性”即本文中的“原初给予性”,“原初所与物”即“原初被给予物”。

[9][10][12][14][16][23][24][26][29][30][31][33][34][39][41][44][45] Michel Henry, Voir l’invisible. Sur Kandisky, Paris: Presses Universitaires de France, 2005, p. 11, p. 15, p. 16, p. 16, p. 18, p. 20, pp. 21-22, p. 23, p. 91, p. 25, p. 24, p. 24, p. 220, pp. 204, 206, p. 209, p. 214, p. 212.

[11] Wassily Kandinsky, Point and Line to Plane: A Contribution to the Analysis of Pictorial Elements, trans. Peter Vergo, in Kenneth C. Lindsay and Peter Vergo (eds.), Kandinsky: Complete Writings on Art, Vol. 2, Boston: G. K. Hall & Co., 1982, p. 532.

[13] See Michel Henry, Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe, Paris: Éditions Odile Jacob, 1990, pp. 38-39; Voir l’invisible. Sur Kandisky, pp. 16, 18-19. 上述有关对象意义的理解是很多现象学家的共识,参见马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海译文出版社2004年版,第88—115页;Jean⁃Luc Marion, Ce que nous voyons et ce qui apparaît, Bry⁃sur⁃Marne: INA Éditions, 2015, pp. 32-34。

[15][19] Michel Henry, L’essence de la manifestation, Paris: Presses Universitaires de France, 2003, p. 52, p. 577.

[17][18][52] See Michel Henry, L’essence de la manifestation, p. 53, pp. 278-307, pp. 59-164.

[20] See Michel Henry, L’essence de la manifestation, pp. 307-332; Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, Paris: Presses Universitaires de France, 2003, pp. 161-163; Phénoménologie matérielle, pp. 6-7.

[21] 马丁·海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节合译,熊伟校,陈嘉映修订,生活·读书·新知三联书店2006年版,第34页。

[22] 参见柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译,商务印书馆1986年版,第387—393页。

[25] See Wassily Kandinsky, “Painting as Pure Art”, trans. Peter Vergo, Kandinsky: Complete Writings on Art, Vol. 1, p. 350.

[27] Wassily Kandinsky, “Reminiscences/Three Pictures”, trans. Peter Vergo, Kandinsky: Complete Writings on Art, Vol. 1, pp. 371-372.

[28] Michel Henry, Phénoménologie de la vie, Tome III, Paris: Presses Universitaires de France, 2004, p. 290.

[32][38] Wassily Kandinsky, “Cologne Lecture”, trans. Peter Vergo, Kandinsky: Complete Writings on Art, Vol. 1, p. 400, p. 400.

[35][55] See Michel Henry, Voir l’invisible. Sur Kandisky, pp. 221-227, p. 36.

[36] 有些研究者从这个角度批评了亨利的艺术现象学。See Peter Joseph Fritz, “Black Holes and Revelations: Michel Henry and Jean⁃Luc Marion on the Aesthetics of the Invisible”, Modern Theology, Vol. 25, Issue 3 (June 2009): 415-440.

[37] 黑格尔:《美学》第一卷,朱光潜译,商务印书馆1979年版,第131、15页。

[42][43] Michel Henry, Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe, p. 122, p. 46.

[46][47][48] Michel Henry, La barbarie, Paris: Presses Universitaires de France, 2017, p. 242, pp. 220, 3, pp. 47, 3, 220.

[49] 在现有研究中,可见者与不可见者问题构成了很多学者探讨亨利艺术及美学理论的焦点,也构成了他们阐释这一理论的重要切入点。See Peter Joseph Fritz, “Black Holes and Revelations: Michel Henry and Jean⁃Luc Marion on the Aesthetics of the Invisible”, Modern Theology, Vol. 25, Issue 3 (June 2009): 415-440; Davide Zordan, “Seeing the Invisible, Feeling the Visible: Michel Henry on Aesthetics and Abstraction”, CrossCurrents, Vol. 63, No. 1 (March 2013): 77-91; Christina M. Gschwandtner, “Revealing the Invisible: Henry and Marion on Aesthetic Experience”, The Journal of Speculative Philosophy, Vol. 28, No. 3 (2014): 305-314.

[50] Cf. Jacques Derrida, Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible, 1979-2004, Paris: La Différence, 2013.

[51] 现象学家扎哈维指出,现象学的所有主要人物都存在一种“朝向不可见者的运动”,他还简单梳理了这种倾向在胡塞尔、海德格尔、萨特、梅洛-庞蒂、德里达、列维纳斯等人那里的表现。See Dan Zahavi, “Michel Henry and the Phenomenology of the Invisible”, Continental Philosophy Review, Vol. 32, Issue 3 (July 1999): 223-240.

[53] Cf. Anna Ziółkowska⁃Juś, “The Aesthetic Experience of Kandinsky’s Abstract Art: A Polemic with Henry’s Phenomenological Analysis”, Estetika: The European Journal of Aesthetics, Vol. 54, Issue 2 (September 2017): 212-237.

[54] See Jeremy H. Smith, “Michel Henry’s Phenomenology of Aesthetic Experience and Husserlian Intentionality”, International Journal of Philosophical Studies, Vol. 14, No. 2 (2006): 191-219.

[56] Jean⁃Luc Marion, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, p. 69.

[57] 让-吕克·马里翁:《可见者的交错》,张建华译,漓江出版社2015年版,第5页。译文参照法文原文有改动(see Jean⁃Luc Marion, La croisée du visible, Paris: Presses Universitaires de France, 2013, p. 7)。

本文为北京市社会科学基金青年项目“现象学运动中的马里翁充溢现象理论研究”(批准号:21ZXC007)成果。

*文中配图均由作者提供

转载:文艺研究编辑部 文艺研究公众号