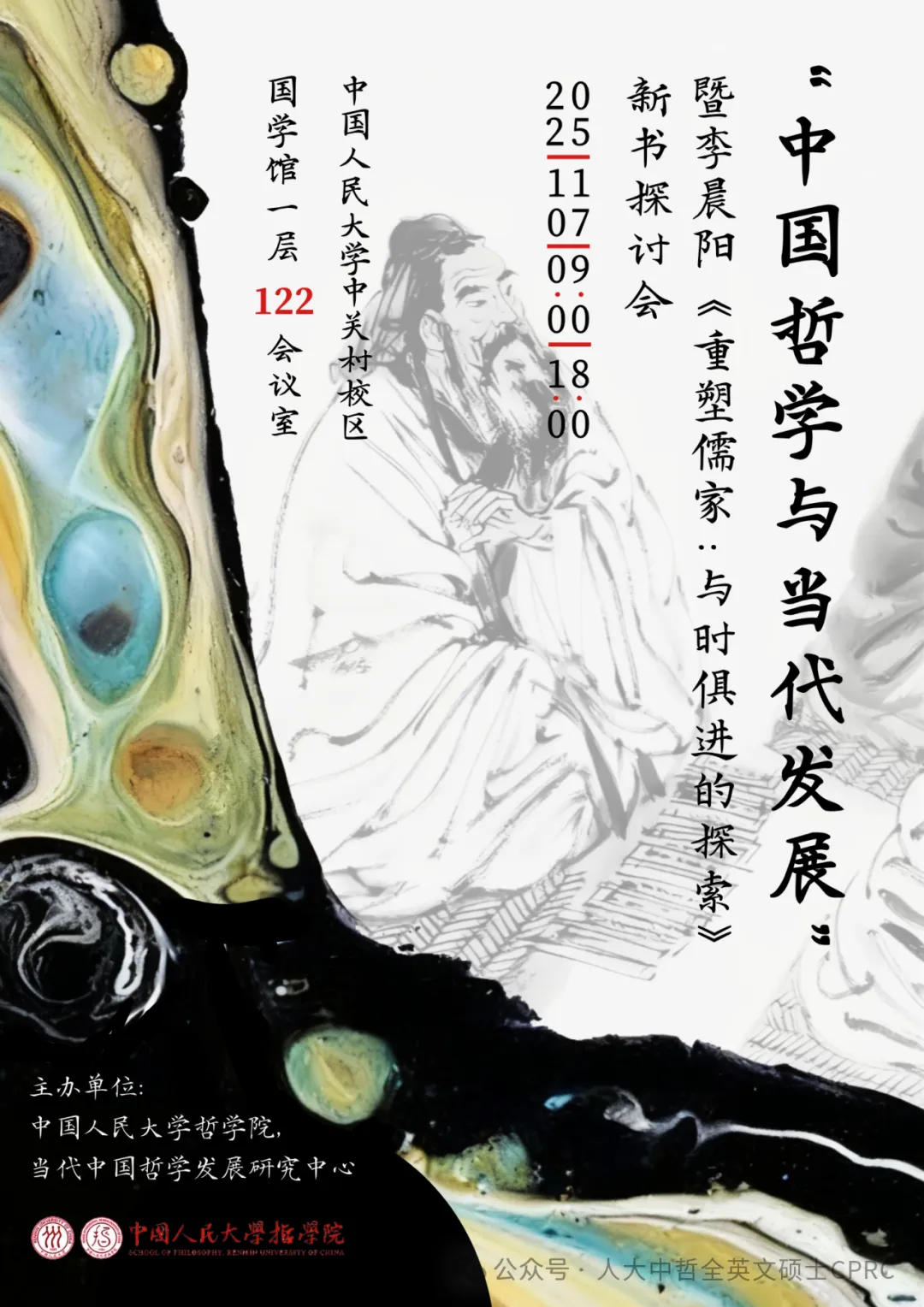

会议综述:“中国哲学与当代发展” ——暨李晨阳《重塑儒家:与时俱进的探索》新书探讨会

日期:2025-11-19

2025 年 11 月 7 日,“中国哲学与当代发展” 暨李晨阳《重塑儒家:与时俱进的探索》新书探讨会在中国人民大学国学馆 122 会议室隆重举行。本次会议由中国人民大学哲学院、当代中国哲学发展研究中心主办,汇聚了来自国内外多所高校及科研机构的专家学者、青年学子,围绕儒家核心概念的古今贯通和中西会通等议题,就重塑儒学思想的必要性,从“何为重塑”“谁来重塑”“重塑如何可能”等方面层层展开,为中国哲学的当代发展注入了新的思想活力。

上午场:主旨引领与多元探赜

第一阶段:主旨演讲与核心对话

会议开幕式由中国人民大学曹峰教授主持,中国人民大学姚新中教授担任与谈人。

中国人民大学哲学院院长臧峰宇教授在致辞中对与会学者表示热烈欢迎,对李晨阳教授新书的出版致以诚挚祝贺。他指出,在立冬这一思想沉淀的日子讨论历经千年洗礼的儒家思想别具意义。李晨阳教授的著作以其跨越古今、连通中西的理路,通过阐明十二个学术议题,深刻回应了“中国哲学与当代发展”的时代命题。臧峰宇教授认为,这本书阐述了儒学研究方法论,区分了史学进路与哲学进路,而李晨阳教授提出的慷慨性原则、人性原则和与时俱进原则,为儒学创新提供了关键的方法论支撑。臧峰宇教授还提到,李晨阳教授的著作被哈佛大学、哥伦比亚大学等世界顶尖学府选为教材,充分体现了其思想的前沿性。本次研讨会不仅是对李晨阳教授新书的深度解读,更旨在对儒学当代发展路径进行深入探索,期待通过学者们的智慧碰撞,使重塑儒学彰显深远的文化意义。

随后,新加坡南洋理工大学李晨阳教授发表了题为“做与时俱进的儒学”的主旨演讲,系统阐述了他对儒学当代转化的核心构想。他指出,儒学不等于孔子学,儒学是一个不断发展的传统;当代儒学的使命正是延续这一传统,在与现代社会的深度互动中完成重塑。他认为儒学的重构必须结合历史进路与哲学进路。他借鉴了丹尼尔·丹尼特的“人类原则”,创造性地提出了“与时俱进的人类原则”,主张将古代思想家置于当代社会环境中,设想其在掌握现代知识与社会现实后可能提出的观点。

在李晨阳教授的主题演讲之后,姚新中教授作出了回应。首先,姚新中认为"Confucianism"能够包容"儒家"、"儒学"、"儒教"、"儒术"等丰富内涵。根据该书的内容建议书名还是以译为“儒学”为好。其次,姚新中教授提出了两个关键问题:第一是"重塑谁的儒学",第二是"为谁重塑儒学"。他强调,儒家哲学的重塑只有在新的语境中、在国际哲学学互动中才可以更好地彰显出原创性与当代性来。

之后,北京大学杨立华教授以“交叠与错置:儒家哲学会通西方哲学的向度与可能”为题,进行了深度的脉络梳理与批判性反思。他首先系统地勾勒了近年来中国哲学与西方哲学汇通的几种主要路径。杨立华教授高度肯定了李晨阳教授在英语世界持续而强劲地发声的战略意义,认为其研究不是简单的文化输出,而是真正直面并回应了西方学界活生生的思想现实。最后,他就李晨阳著作中的“平等”观提出商榷,主张儒家的平等应建立在“人之所以为人”的共同本质之上,在承认差异的同时,必须保障每个人的基本权利与发展机会。

接着,山东大学黄玉顺教授以“‘道’与‘时’:儒学的一贯性与时代性”为题,对李晨阳教授的著作进行了评述并阐发自身立场。他首先将李晨阳的著作置于近代以来儒学重建的宏大历史脉络中,指出其属于生活在西方世界的当代新儒家这一独特而不可忽视的力量。黄玉顺教授明确表示,自己与李晨阳教授在“进步儒学”的阵营中属于“同调”,但也坦诚指出了二者的细微差异。他最后重申其著名观点“生活不是为儒学而存在的,儒学是为生活而存在的”,强调若生活已发生现代性转化,儒学必须进行相应转换,这既是李晨阳著作的核心价值,也是本次研讨会探讨的关键。

第二阶段:专题研讨与深度对话

本阶段由中国人民大学李记芬副教授主持,中国人民大学谢林德教授担任与谈人。

首先,北京大学郑开教授以“儒学哲学的深入发掘、多元探究与比较会通”为题进行了发言。他指出,中国哲学的现代发展离不开与西方哲学的深度对话。《礼记》提出的“情深而文明”命题暗示了人的自然情感具有升华为更高层次情感形式的可能。这种升华实际上将人所固有的、生物性的喜怒哀乐转化为符合道德原则的、恰如其分的情感表达,足能对康德哲学所探讨的道德情感概念形成有益的补充,甚至给出具有启发意义的解决方案。针对李晨阳教授提出的“圣人可错性”问题,他强调,当既有的礼法制度与时代发展的人性需求不相匹配时,就必须对其进行必要的损益与调整,这正是儒家“礼,时为大”精神的体现。

中国人民大学罗安宪教授发表了题为“儒家性论之历史进程”的专题演讲。他鲜明地对比了中西方哲学的核心差异,指出“性”是中国哲学理解人与世界关系的枢纽。他进而系统地提出了“性、心、情”的三维结构,指出中国哲学的未来发展,必须在“性”的先天根基与“心”的主体自觉之外,大力发掘长期被压抑的“情”的维度。他强调他的研究是厘清和呈现中国哲学固有的内在结构与语法,使其生命力得以自然彰显。

随后,北京市社会科学院孙伟研究员以“如何以比较哲学推动中国哲学研究?”为题,进行了系统的方法论反思。他全面梳理了当代比较哲学领域中三种具有代表性的研究方法,并以亚里士多德与荀子的辩证法比较为具体案例,深入阐释了比较哲学的实际操作路径。他指出,双向互鉴的比较研究,是推动中国哲学当代发展、参与世界哲学对话的重要路径。

清华大学赵金刚副教授以“儒家何以重塑?”为题,进行了富有现实关怀的发言。他敏锐地指出,李晨阳教授及其所代表的海外中国哲学研究者,与当年杜维明先生一样,直面的是双重挑战。他认为李晨阳教授“与时俱进儒学”的核心并非目的论式的线性进步,而是扎根当下、直面事情本身的态度。最后,他以“重塑儒学之后,实践的主体是谁?”发问,引发了在场学者的进一步深思。

下午场:专题深化与多维拓展

第一阶段:儒学创新与当代议题。本阶段由中国人民大学罗祥相副教授主持。首先,华东师范大学方旭东教授以“AI时代儒家理想家庭模式的可能”为题发言,重点评析了李晨阳教授书中关于“男女有别”的新方案。中国人民大学温海明教授指出,李晨阳教授的著作是儒学在西方哲学语境中主动对话、寻求重塑的典范,其意义在于使儒学成为世界哲学讨论中一个活跃的参与者。山东大学郭萍教授发言阐明了“重建儒家政治哲学:儒学与时俱进的试金石”的观点。她指出李晨阳教授的“重建”工作,是使思想内容本身顺应时代价值的根本性创新,因而是真正的“与时俱进”。清华大学张伟特副教授在李晨阳教授“弱时间顺序”解释的基础上,引入了形而上学中的“奠基”概念来刻画格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下之间的内在关联。随后,清华大学袁艾副教授高度评价了李晨阳教授将“礼”阐释为“文化语法”的创见,但同时也指出,这一阐释在凸显“礼”的普遍性和结构性的同时,可能在一定程度上遮蔽了其丰富性。

第二阶段:理论深化与经典新诠。本阶段由中国人民大学李秀男讲师主持。首先,中国人民大学梁涛教授肯定李晨阳教授儒学研究的当代意义,并对先秦儒学中的“忠恕之道”的重要性做了深入阐析。其次,武汉科技大学吴万伟教授以“译者的可见性和Sprezzatura(轻松优雅)”为题,从翻译实践者的角度分享了独特心得。河北省社会科学院李洪卫研究员聚焦于李晨阳教授对“和”概念的凸显,认为将其确立为儒学的根本性哲学概念是一项重要贡献,并对“和”与“仁”的关系做了深入阐发。中国社会科学院张丽丽副编审以“儒家思想与性别平等:一个进步儒学的视角”为题发言,重点分析了李晨阳教授所采用的“历史-哲学”融合的比较方法,认为这种方法既能向世界展示儒学的历史深度,又能彰显其回应现实问题的能力。山东大学江复心博士以“容邪思正:孔子‘思无邪’说及圣人境界新诠”为题,展示了训诂学与哲学结合的研究路径。

最后第三阶段为圆桌讨论,由中国人民大学李记芬副教授主持,来自全国各地高校的青年学者围绕会议主题分享研究心得与学术困惑。

本次会议不仅是对李晨阳教授新著的深度解读,更是对儒学当代发展路径的集体探索。与会学者的交流碰撞,为中国哲学的创新注入了新的活力,期待未来有更多学者参与到 “重塑儒学” 的研究中,让儒学思想在回应现代问题、推动文明对话中发挥更大作用。