刘劲杨:探究当代复杂性科学的新定位

日期:2025-05-07

[摘要] 在技性科学时代,科学不再只是基于学术兴趣的纯粹真理寻求(模式1),更体现为基于应用情境对复杂实在的把握(模式2)。依据模式1,复杂性科学的目标是揭示复杂现象背后的普遍规律,理论优位取向,力求实现新的科学统一;依据模式2,复杂性科学是基于应用情境对各类复杂系统行为的应对,实践优位取向,强调跨学科、多学科合作解决问题。当代复杂性科学总体越来越呈现为技性科学的模式2形态,影响深远。

[关键词] 复杂性科学;技性科学;科学模式;复杂系统

霍金曾指出,21世纪会是“复杂性世纪”。然而,本世纪以来的复杂性科学却似乎有些“隐没”,20世纪90年代复杂网络理论之后鲜有代表性的新理论、新方法的引领。2021年三位科学家因“理解复杂物理系统的突破性贡献”而获诺贝尔物理学奖,被誉为本世纪复杂性科学元年。20世纪90年代以降,一批学者认为伴随科学、技术与社会、环境的紧密联系,当代科学形态的一个重要转型是转向“技性科学”(Technoscience)。[①]在此背景下,极有必要以技性科学视角对当代复杂性科学形态及其范式定位展开新探究。

一、技性科学转向

在传统科学的图景中,科学是描述自然实在的理论,技术是科学理论的应用和工具。科学的目标是发现自然规律,技术的目标是解决社会实际问题。自然与社会、科学与技术、理论与应用往往相互分离,严格划界。传统科学图景的内核是“模式1”(Mode 1),而技性科学的关键特征是“模式2”(Mode 2)。

(一)科学知识生产的新模式

1994年,吉本斯(Michael Gibbons)等9位学者在《知识的新生产》一书中提出当代科学知识的新生产模式,即“模式2”,影响广泛。[②] 2021年,诺德曼(Alfred Nordmann)等一批学者展开研讨,认为当代科学无论在方法论层面还是制度层面正经历技性科学的“跨时代断裂”。[③]

“技性科学”并不只是字面意义上的“技术化科学”或“科学的技术化”,而是涉及多层面的转型和变革。吉本斯等指出,采用“模式”这一表述是为了概括一种多样性的复合(complex),即“知识生产的一种形式——观念、方法、价值、规范的复合”。[④] 传统科学形态可描述为“模式1”,体现为牛顿模式向越来越多的研究领域扩展,科学实践必须具有其模式认可的规范性。对许多人来说,模式1就等同于“科学”。模式2并不意味着完全放弃模式1的方法和规范,而是形成了与模式1差异很大的一套认知和社会实践方式,涉及问题设定、学科形态、组织方式、社会价值与成果质量控制等诸多方面的改变。

科学研究始于问题,模式1通常主张问题源于科学家个体纯粹的求知性,科学家根据基础研究或学术认知兴趣来提出问题,并不强调围绕现实目标生产知识,甚至没有明确问题。与之不同,模式2则依据应用情境展开知识生产。“应用”不是通常意义上为工业进行的产品开发,而是涉及科学、技术、商业等多方供需需求协商后的知识生产。在应用情境下,“知识总是在不断协商的情况下产生的,除非不同行动者的权益被纳入,否则不会产生知识。”[⑤] 在模式2中,由于涉及多样化的行动者参与,有更多样化的智力和社会需求,其知识来自更广泛的背景,往往超越商业、市场,知识生产过程在整个社会传播,更可能引发跨学科的基础研究。如在计算机、材料、生物医学和环境科学领域,问题的提出与理论的产出越来越多地在应用背景下发展,引发学科框架之外的基础研究和知识进步。

在学科形态上,模式1主要是学院式科学研究,按学科层级展开,注重学科专业形式的稳定。模式2则更多是跨学科、跨层级研究,随研究主题而灵活设定,往往具暂时性。在组织方式上,模式1是同质的,由中心机构来计划和协调。模式2是异质性的,组织多样,知识往往呈现为社会分布式。各类专家依据应用情境的需要聚集在一起,以团队形式来解决问题。科学探究以一定的共识为指导,解决方案涉及在行动框架中整合不同的技能,最终解决方案的形式通常超出任何单一学科的范围。模式1主要限于大学和学院,模式2还包括非大学研究机构、政府组织、工业实验室、智库或咨询机构之间的互动,并且以各种方式进行交流和互动,包括组织上、社会上、非正式网络沟通等。

两种模式在社会价值嵌入方面有明显差异。作为传统的学科活动,模式1一般主张保持科学研究的学术自主性与独立性,应避免社会心理、社会价值取向对知识生产的影响。在吉本斯等看来,模式2需要面向更复杂的社会背景,知识是在各种各样的组织和机构中创造的,包括跨国公司、网络公司、基于特定技术的小型高科技公司、政府机构、研究型大学、实验室和研究所,以及国家或国际研究机构。此外,公众对环境、气候、健康、通信、隐私和生育等问题的关注度不断提高,这决定了模式2中知识生产的增长必须要符合多元化应用背景。由此,在模式2中“社会责任贯穿整个知识生产过程。它不仅体现在对结果的解释和传播中,还体现在对问题的定义和研究重点的设定中。”[⑥]

科学成果的质量控制也是知识生产的重要环节。模式1对知识质量的控制主要是学科导向的同行评审,以专业性学术评估为主,由学术共同体的权威代表来衡量哪些是至关重要的问题。模式2涉及社会、经济或政治权益以及多样的知识兴趣点,其质量控制的标准非常多元,更加外部化。例如,自动驾驶解决方案不仅涉及科学、技术知识的质量控制,还涉及方案是否具有成本效益、是否具有市场竞争力、能否为社会公众所接受等诸多问题。

(二)科学模式的转型

在吉本斯等看来,模式1曾取得巨大成功,通过认知的专业化、社会的职业化和体制的制度化实现目标。这些不同层面的安排控制着科学在不同领域的传播范围,并且倾向于严厉对待那些试图规避其控制的行为。模式2得益于新兴的计算机和通信技术,其知识生产可以被描述为一个更开放、更灵活的社会分布式系统。知识生产从依赖个体转向团队协作,“在这个系统中,沟通越来越多地跨越现有的机构界限。其结果是一个网络,节点遍布全球,连通性每天都在增长。”[⑦] 科学的成功不再仅限于认知性的,还可能是经济与社会的外部效用。

诺德曼在讨论技性科学的跨时代断裂时,引入“科学事业”(scientific enterprise)视角。他强调“科学事业是一项总体性的知识运动”[⑧],其目标是达到对实在的更细致、更透彻的理解和更理性、更有效的控制,“寻求真理”和“把握实在”均是重要方面。他批评了“纯科学”的立场:他们会认为研究问题越基本、越基础,就越广泛、越直接,对科学事业的贡献越大,应用科学则只能谦卑地服务于人类。然而,人们只要把握了实在,就是在趋近真理,推动对科学工具和实践的发展同样为科学事业做出重大贡献。以实践优位视角来看,“‘真理’可作为科学的目标,作为规则的理想型,作为某类认知控制的关联,或作为较弱的经验充分性或可靠性观念代理的始基。”②两种模式的差异可以表1示之。

比较项 |

模式1 |

模式2 |

问题设定 |

学术兴趣 |

应用情境 |

学科形态 |

学科取向、层级性、形式稳定 |

跨学科、跨层级、暂时性 |

组织方式 |

同质性、由中心机构计划或协调 |

异质性、组织多样性、社会分布式生产 |

社会价值 |

科学与价值评估分离 |

考虑社会责任与价值反思 |

质量控制 |

学科验证,同行评审,学术性评估 |

学科、社会、经济、伦理等多元化标准 |

范式取向 |

寻求真理、理论优位 |

把握实在、实践优位 |

表1 科学模式的比较

从模式1到模式2的转变不一定是“断裂”,但彼此的差异已足够称为“转型”。在技性科学时代,科学不应只是基于学术兴趣的纯粹真理寻求,更体现为基于应用情境对复杂实在的把握;科学要超越传统的形式稳定的学科取向,转向跨学科、跨层级的研究;知识由同质性的、中心机构计划转向异质性的社会分布式生产,并纳入社会责任与价值反思;由同行评审的学术性评估转向更多元的评价标准;科学范式取向由寻求真理、理论优位转向把握实在、实践优位。在此背景下,我们能更好地认识当代复杂性科学的演进。

二、复杂性科学的疆域

以技性科学视野观之,学界对复杂性科学疆域的传统划分主要依据传统科学的模式1,即围绕普遍复杂性理论为目标的科学理论演进。伴随复杂性科学的新进展,我们应考虑重新审视这些疆域的划分。

(一)基本图景

国内外学者对复杂性科学的发展有不同的重点和取向,疆域划分有时差别不小。依据本文作者对相关研究的梳理,复杂性科学主干总体上经历了系统论、复杂性两个时期,可以图1简要示之。系统论时期包括:系统论(思想)、系统科学与技术两个阶段,该时期奠定了复杂性科学的系统观念与理论基础。计算复杂性阶段与前后有联系,又相对独立。复杂性时期大致区分为:自组织与非线性科学、复杂系统建模、跨领域的复杂建模三个阶段。[⑨]

图1 复杂性科学基本图景

该图景努力兼顾历时性与共时性描述:历时性描述揭示了相关理论的演进,但并不表明前者为后者所取代,反而更强调后者是前者的延续与发展;共时性描述则揭示相关理论的分布关系,不同时期生产出不同知识块,它们共同组成不断增长的复杂性理论群落。我们熟知的“老三论”“新三论”“非线性科学”“复杂系统理论”等就成为了复杂性科学中的标志性知识,它们在模式1中担负着寻求真理的任务,试图以普遍理论的形式揭示世界的复杂性规律。

从模式1立场分析,这种对普适规律的寻求,自贝塔朗菲创立“一般系统论”开始就成为了一代代系统科学家、复杂性科学家们的共同理想。在近年新出版的复杂性著作中,模式1科学观依然具有号召力,如韦斯特2017年出版的《尺度》一书,其副标题中就强调本书是“关于生长、创新、可持续性的普遍规律以及有机生命、城市、经济体和公司的步调”,书中开篇提出,“在所有这些复杂性和多样性的背后,有没有可能存在类似的潜在秩序呢?是否存在一些令人信服的简单法则,确实是所有复杂系统,从植物和动物到城市和公司都遵循的?”[⑩] 模式1更强的立场是要发现复杂世界的万物之理,如张江在2023年出版的《规模法则:探索从细胞到城市的普适规律》一书中提出:“复杂性科学研究的最核心问题,还是希望找到各类复杂现象背后的统一规律。混沌、分形、自组织、无标度、小世界,这些现象和规律都是从各式各样复杂系统中抽取出来的共性。但是复杂性科学家们显然并不满足于此,他们希望再深入一步,最好是能像理论物理学家那样找到能够描述所有复杂系统运行的统一方程。如果这种统一的规律存在,那么它就是我所说的新万物理论。”[⑪]

(二)五条进路

英国杜伦大学社会学家卡斯特兰尼(Brian Castellani)建立了“艺术与科学工厂”(art-science factory)网站,自2009年以来一直坚持不断描绘复杂性科学地图,适时更新,传播广泛。在他看来,复杂性科学主要沿着五个“智识传统”(intellectual traditions)发展并不断变化,涉及不同学科的交叉与合作。复杂性地图是对这一宏观跨学科发展的粗线条勾勒,兼顾了不同领域学者的贡献。该描述也许还很难完全契合不断变化的复杂性科学,但足以反映其发展的主要态势。复杂性地图绘制由卡斯特兰尼与格里茨(Lasse Gerrits)共同完成,原图彩色绘制,标示复杂,可用表2更简明地呈现。[⑫]

进 路 |

1940/50- |

1960- |

1970- |

1980- |

1990- |

2000- |

2010- |

动力系统进路 |

复杂性数学 |

动力系统理论 |

图论、博弈论、分形 |

混沌、 模糊逻辑 |

鲁棒控制、复杂系统物理学 |

复杂系统的层级 |

|

系统论进路 |

系统论、系统思考 |

心理系统论 |

生态系统论、 复杂生命系统 |

管理和规划中的复杂性 |

复杂心理学、系统生物学 |

计算生物化学、生物系统工程 |

教育、健康护理、公共健康 |

复杂系统理论进路 |

|

复杂系统理论 |

自组织、 自创生、 协同学 |

复杂适应系统、涌现、 群体行为、 尺度边界 |

韧性、 网络科学 |

复杂性和全球化 |

空间几何复杂性、跨间隔性、应用复杂性 |

控制论进路 |

控制论 |

控制论延伸 |

二级控制论 |

系统科学、社会系统理论 社会控制论 |

复杂性哲学、经济复杂性 |

大数据、 数字社会学 |

可视复杂性、复杂政治学、复杂性政策 |

人工智能进路 |

人工智能 |

认知科学 |

语义语言学、元胞自动机、联结主义、遗传算法 |

计算复杂性、人工生命、基于主体建模 |

机器人学、多主体建模、数据挖掘 |

计算科学、 计算社会学 |

案例复杂性 量化复杂性 跨学科方法 |

表2 复杂性科学的五条进路

在本文看来, 卡斯特兰尼所说的复杂性科学五种“传统”(tradition)不如称为五条“进路”(approach)更恰当,具体呈现为:1)动力系统理论进路,包括动力系统、混沌、分形、图论等复杂性数学的演进,以及多尺度模型层级研究;2)系统论进路,包括一般系统论、系统思考,以及在心理学、社会学、管理学中相关的系统论发展与应用;3)复杂系统理论进路,主要包括自组织、适应性群体行为、网络科学及应用复杂性;4)控制论进路,包括控制论、二级控制论、社会系统理论、社会控制论、经济复杂性、大数据、复杂性政策等;5)人工智能进路,包括认知科学、联接主义、元胞自动机、计算复杂性、人工生命、计算社会学等。

如果坚持模式1的立场,我们会认为这五条进路的划分过于随意、规范性不足:如控制论为何独立于系统论之外?人工智能单列,并将所有计算研究归于其下?五条进路并不具有知识上、范畴上的完备性等。然而,若以模式2视角分析,我们会认为这五条进路依托于科学发展的历史实践,比较全面地勾勒出复杂性科学不同分支研究的共时与历时发展,不仅包括自然科学,还包括社会科学甚至哲学的研究;不仅包括科学理论,还包括技术应用与实践。这种“全面”不是纯粹科学理论或逻辑范畴的周延与完备,而是基于应用情境的应对。

(三)四大支柱

2024年恰逢圣塔菲研究所(SFI)成立40周年,出版了四卷本《复杂性科学的基础论文》。该书由现任SFI主席克拉考尔(David C. Krakauer)策划,通过专家调研,遴选出1922年至2000年期间发表的89篇累积性文献。这一工作既是对复杂性科学工作的精彩回顾,也反映了SFI作为世界复杂性研究中心对复杂性科学的基本定位。依据这些基础文献,克拉考尔在本书导论中提出了一个创新性的复杂性科学的“四大支柱”图景:复杂性科学诞生于四个领域不同原理的不断发现与相互结合的过程中,在历史上形成了复杂性科学的四个支柱(图2),包括:统计力学与热力学、计算与逻辑、进化与适应、动力学与控制。

图2中虚线列举了知识支柱的奠基性先驱者。统计力学与热力学,列举了波尔兹曼(Ludwig Boltzmann)、卡诺(Nicolas Léonard Sadi Carnot)、克劳修斯(Rudolf Clausius)、吉布斯(Josiah Willard Gibbs),他们揭示了机器效率与时间箭头原理;计算与逻辑,列举了巴比奇(Charles Babbage)、洛夫莱斯(Ada Lovelace)、布尔(George Boole),他们揭示了计算器、计算机和心灵的逻辑原理;进化与适应,列举了达尔文(Charles Robert Darwin)、华莱士(Alfred Russel Wallace)、孟德尔(Gregor Mendel),他们揭示了进化、适应与遗传原理;动力学与控制,列举了麦克斯韦(James Clerk Maxwell)、彭加勒(Henri Poincaré),他们揭示了机器的稳定性与太阳系的不稳定性原理。图2支柱间边缘处列举了不同领域的结合:如费舍尔(Ronald Aylmer Fisher)、沃丁顿(Conrad Hal Waddington)把动力系统与进化理论相结合;艾根(Manfred Eigen)、洛特卡(Alfred J. Lotka)、赖特(Sewall Green Wright)将统计动力学或热力学与进化理论相结合;维纳(Norbert Wiener)、冯诺依曼(John von Neumann)、纳什(John Nash)把动力学与控制、计算与逻辑相结合;西拉德(Leo Szilard)、兰道尔(Rolf William Landauer)、本内特(Charles H. Bennett)把统计力学与热力学、计算与逻辑相结合。图2中部的交叉线列举了不同支柱的交叉研究:霍兰(John Henry Holland)、明斯基(Marvin Minsky)、阿罗(Kenneth Joseph Arrow)、哈耶克(Friedrich August von Hayek)把进化与适应性、计算与逻辑进行了交叉;洛伦兹(Edward Norton Lorenz)、梅(Robert May)、布迪科(Mikhail Budyko)把统计力学与热力学、动力学与控制做了交叉。

图2 复杂性科学发展的四个支柱[⑬

克拉考尔指出,若依据当代学科视角,这四个领域应归入物理学、化学、工程学、生物学、数学和计算中。然而,复杂性科学的先驱者们均超越了单一学科的边界,如吉布斯从概率论的角度考虑统计物理学,玻尔兹曼从统计物理学的角度考虑进化,并且与彭加勒一起,从进化的角度解释数学。四个支柱可简称为:熵(E)、进化(V)、动力学(D)和计算(C),它们在19世纪就已初步建立,随后20世纪的诸多努力都集中于整合这四个领域:与机器生产相关的有序和无序原理;进化和适应过程的数学;非线性动态系统的调节、控制和预测;目的性行为或智能行为的信息和计算要求。他强调,复杂性科学的任务不仅要整合这四个领域,还要尽其可能去发现其中的“一般原理”(general principle),包括理解、稳定性、有序、可预测性、适应性、功能、衰老、以及远离平衡系统失稳和目的性行为失效等。由此,“复杂性科学作为20世纪的项目更为恰当,旨在统一与非平衡与生命现象直接有关的自然科学和工程科学,并呈现为向社会、技术和历史的多样化延伸。”[⑭

从模式1的视角分析,克拉考尔以“支柱”来比喻复杂性科学基础,并强调发现不同领域的“一般原理”。强意义上,“一般原理”就是指普遍理论,这符合模式1的取向。弱意义上,“一般原理”不一定是“理论”,还可指“元胞自动机”“遗传算法”等一般模型。依据这些模型,我们可较好地把握实在,这又符合模式2取向。与模式1的特定学科、理论化取向不同,复杂性科学是一种典型的跨学科研究,是自然科学与工程科学的结合,还与人文社会科学相交叉,其目标不仅是描述自然,还延伸到社会与历史的实践应对中。正如克拉考尔指出,“复杂性科学在过去两个世纪中不断发展,从受机器制造及其进化启发的科学开始,慢慢融合成一种新的认识论。复杂性科学可能是第一个超越学科的现代科学,其研究的现象、使用的模型和理论在多领域流畅穿行……信息、能量和计算提供了一种规则方式来谈论随机性和有序,并定义了一个连续体,将自然过程和文化创造置于其上。”[⑮] 由此,虽然SFI一直强调探索复杂性一般原理和建立统一的新科学,但其正是以模式2的方式创建了跨学科的复杂性研究机构与研究网络,创立了复杂适应系统(CAS)理论与SWARM建模,也非常强调通过复杂性科学来解决人类重大问题,担负社会责任。理论取向的“四大支柱”决不是复杂性科学的全部,它们只是SFI广阔复杂系统实践情境中的一部分。

三、作为技性科学的复杂性科学

依据模式1科学观,理想的科学应呈现为普遍的理论,理论建基于严格的概念和命题之上,形成严密的逻辑演绎体系,从概念到命题均能得到经验确证,坚守实在论立场。然而,自“复杂性科学”明确提出以来,就面临基本概念的困惑,陷入理论与术语论争的“复杂性丛林”中。什么是复杂性、什么是复杂性科学等基础问题一度成为国内外学界讨论焦点,引发广泛研讨,很难取得共识性的定论。[⑯] 在本文看来,这一方面是由于复杂性科学还没有达到可定型的发展阶段,另一方面的重要原因在于,模式1的科学观制约了我们对新科学形态的把握,应以模式2的视角来重新定位。

(一)从发现“复杂性是什么”到如何应对“复杂系统行为”

模式1的科学观会认为,复杂性科学是以“复杂性”为研究对象的,那么首先需要界定“什么是复杂性”。该立场的强预设是:假设客观世界存在着普遍的、确定的复杂“性质”能对各类复杂现象给出统一说明,如非线性、不确定性等;弱预设则把复杂性当做一类普遍“现象”,需要揭示这些复杂现象后的规律,如混沌、涌现等。

在复杂性科学的开端处,我们已发现不同于模式1的科学取向。韦弗(Warren Weaver)于1948年发表的《科学与复杂性》一文具有开创性,首次明确提出把“复杂性”(complexity)作为科学目标。他在这篇论文中给出三类科学问题的区分:无组织的简单性问题,可用牛顿力学来处理的两三个变量作用问题;无组织的复杂性问题,可用概率统计方法处理的由大量无序个体形成的宏观有序问题;有组织的复杂性问题,这类问题既无法化约为简单性问题,又难以用统计平均的方法来处理,需要同时处理数量庞杂的变量,又必须处理变量与整体间的相互关联。[⑰] 这三类问题的区分,显然不是从“复杂性是什么”这一实在论视角给出,而是从“如何处理复杂性”方法论视角进行了区分。钱学森也是从方法论角度给出复杂性问题的定义的,“凡是不能用还原论方法处理的或不宜用还原论方法处理的问题,而要用或宜用新的科学方法处理的问题,都是复杂性问题。”[⑱] 韦弗还在文中有远见地预测到新科学转向:“一些科学家将为自己寻求发展合作组织的新类型:这些团体的成员基本上来自所有科学领域;这些新的工作方式以高效的大型计算机为工具,将在下半个世纪极大地推进掌控复杂的但本质上是有机问题的进展,如生物和社会科学问题。”③

普利高津与同事于20世纪80年代在《探索复杂性》一书的开篇就讨论了什么是复杂性问题。他们首先比较了简单与复杂的不同现象,如牛顿力学机械运动现象对比语言、大脑、经济体系现象;巨量水分子的不规则运动现象对比水分子形成雪花晶体现象,然后指出“这些例子给我们上了一课:讨论复杂行为(complex behavior)要比复杂系统(complex systems)更自然些,至少意义更明确。[⑲] 对这类行为的研究将揭示不同类别系统的共同特征,并使我们获得对复杂性的恰当理解。”[⑳] 由此,复杂性是一种自组织系统的生成“行为”现象,不是普遍的、凝固的“性质”。这一认识不仅是自组织学派的共识,还是SFI复杂适应系统理论的基础观念。

2014年,CAS理论的创立者霍兰在去世前出版了他最后一本著作《复杂性》,代表了他对复杂性的最终理解。他以热带雨林的例子来说明复杂系统是如何产生复杂性的,包括巨量多样的物种、不同物种间的多层次相互作用、持续进行并不断产生新互动的适应行为等。与此类似,多细胞生物系统、人类社会经济系统、互联网系统等都表现出独特的系统行为——涌现,即“整体的行动大于其部分行动之合。”[21] 此外,他还以经典的旅行商问题来说明计算复杂性问题,其核心是面对大量的可能选择,如何通过计算来解决最短路径问题。适应性、计算正是复杂性四大支柱中的两个,复杂性科学的目标是要应对各类复杂系统行为产生的待解决的、难以计算的问题。

西利亚斯(Paul Cilliers)明确反对给出“复杂性”的本质定义,他指出,“‘复杂性’这一概念的使用方式相当普遍,就好像我们知道这个词的意思一样。根据传统的学术实践,现在应该对其做出定义。然而,我将反对这种惯例。在定义过程中,存在着某种本质上的还原论。这个过程试图根据概念的基本属性来捕捉其确切含义。”[22] 他主张依据系统行为来描述复杂性,复杂性理论是应对问题的“工作框架”(framework)。面对可持续性这类复杂问题的挑战,“复杂系统知识的生成是一个探索过程。随着这些知识应用的环境发生变化,我们将不得不持续修改生成这些知识的框架。因此,我们对复杂系统的知识总是暂时的。我们必须对这种知识的主张保持谦虚。”②

不难发现,早在复杂性的开创时期,模式2已成为新科学的重要指向。在系统论时期,虽然贝塔朗菲是以“一般系统论”(General theory of system)来引领,但他很早就明确指出系统论并不是只包括理论,更主要是一种以“系统”为导向的“路径”(approach),包括系统哲学、系统科学与系统技术三个层次,并延伸到更为广泛的社会系统领域。[23] 伴随控制论、信息论、自组织理论、计算复杂性、复杂适应系统建模等的探索,复杂性科学总体并不呈现为模式1,即试图理解“复杂性是什么”,发现普遍规律,提出统一理论;而更主要呈现为模式2,即如何揭示出各领域的“复杂系统行为”,构建恰当路径,应对和解决现实问题。

(二)基于应用情境的复杂系统研究

维纳是系统行为研究的开创者和奠基者,控制论的重要贡献不仅在揭示出了人、动物、机器等信息通信行为的同构性,还在于能以系统建模方法解决不同领域跨学科问题,并直接影响了后来的社会二阶系统、系统管理、人工智能、复杂系统建模研究。

在维纳等看来,科学探究的目的和结果是获得对宇宙某些部分的理解和控制,这两方面都必须具有可操作性(operational),而建模是科学研究的核心操作。“宇宙没有哪个实体部分是简单的,均需要通过抽象来掌握和控制。抽象是用一个结构相似但更简单的模型来取代所考虑的宇宙部分。因此,模型是科学研究程式的核心必需,一类是形式或智识性模型,另一类是物质性模型。”[24] 显然,这种建模不是模式1意义上的理论概括,而是依据实践情境数据给出系统行为的形式建构,并不断改进,才能应对现实系统的复杂行为。维纳认为这种建模就是对复杂系统行为的“抽象”把握,超越了普遍化的理论。他指出,“表面上,科学地解决问题的最便捷方法是先构想出最普遍或最可能的问题,然后将这些问题细化为不那么抽象的陈述,直至达到可直接测试的一阶抽象。这种方法只适用于特定情况,因为只有在收集并理解了数据后,才能构架出高度抽象的问题。然而,问题的研究通常是从相反的方向着手的,即从具体事实出发到逐步抽象化……起初,模糊和隐性的概括会影响数据的选择。随后,这些数据引导我们形成更精确的概括,进而指导进一步的实验。通过这种从数据到抽象,再从抽象回到数据的不断循环,科学探索得以逐步推进。”[25] 当代复杂性科学的诸多进展均可追溯到系统行为的建模研究,这也许就是卡斯特兰尼把控制论单列为复杂性科学进路的重要原因。

2021年诺贝尔物理学奖授予了三位专业背景各异的科学家:气候科学家真锅淑郎(Syukuro Manabe)、海洋学家哈塞尔曼(Klaus Hasselmann)因“地球气候的物理建模,量化可变性并可靠地预测全球变暖”的研究,共享了诺贝尔物理学奖的一半奖金。凝聚态物理学家帕里西(Giorgio Parisi)因“发现了从原子尺度到行星尺度的物理系统中的无序和涨落的相互作用”获得另一半奖金。这次诺奖是复杂性科学的重要进展,具有学科研究的示范意义。我们从模式2视角进行一些分析:

1)应用情境与实践优位。该研究是基于全球气候变暖背景下展开的,科学家们需要解决温室效应的测度问题,才能更好应对气候危机。真锅淑郎等建立的辐射对流模式全面地解决了辐射传输的各个问题,并使用大气对流调整方案,建立了一个可靠地计算CO2增加导致全球变暖的气候模式。在这一解题过程中,关键点在于我们如何检测和归因人类活动对全球变暖的贡献,即如何区分人类活动和气候系统的自然变率对全球变暖的分别贡献。哈塞尔曼建立的最优指纹法(optimal fingerprint)解决了这一关键问题,能够分离人类活动和自然变化分别对全球变暖的不同影响。全球气候变暖是解题的应用情境,科学攻关的目标是解决温室效应,最终以建模方法实现突破。实践优位表现为,科学知识生产不是通过发现普遍理论,然后应用于实际,而是实践情境促使科学展开特定领域的普遍原理的探究和应对。

2)系统建模优位于普遍理论。复杂性科学研究中,理论、数据与计算机建模等多种手段结合来“把握实在”,理论成为不断完善的“工作框架”。科学建模不是一次就完成的普遍理论,而是需要依据实践数据和科学工具不断改善的模型。真锅淑郎最初建模是一个一维模式,成为全球气候变暖的研究基础,后来借助更先进的计算机,他与同事们合作研发了国际上第一代三维大气环流模式。哈塞尔曼1979年就发表了关于最优指纹法的第一篇论文,但很长时间内并没有得到学界的重视。直到20世纪九十年代后期,伴随众多学者的完善和改进之后,才被广泛应用于检测人类活动对全球变暖的评估中。帕里西的研究也非常重视模型,他强调物理学家建立的模型虽然不能包含真实系统的所有复杂性,但能通过模型及其规则重现研究现象,如伊辛模型揭示了温度降低时的铁磁相变。物理学家一旦建立了模型并制定了描述其运行的规则,就可以通过该系统的演化来发展相关理论。帕里西从综合模型的规则和初始数据出发,建立了可以重现模拟结果的数学结构。他指出,“这种实验室不再由磁铁、电路、电炉或其他传统实验设备组成,现在它用的是计算机,我们用计算机重现的并非金属合金的变化,而是模型的运转。”[26] 在此意义上,基于应用情境的系统建模优位于发现普遍理论。[27]

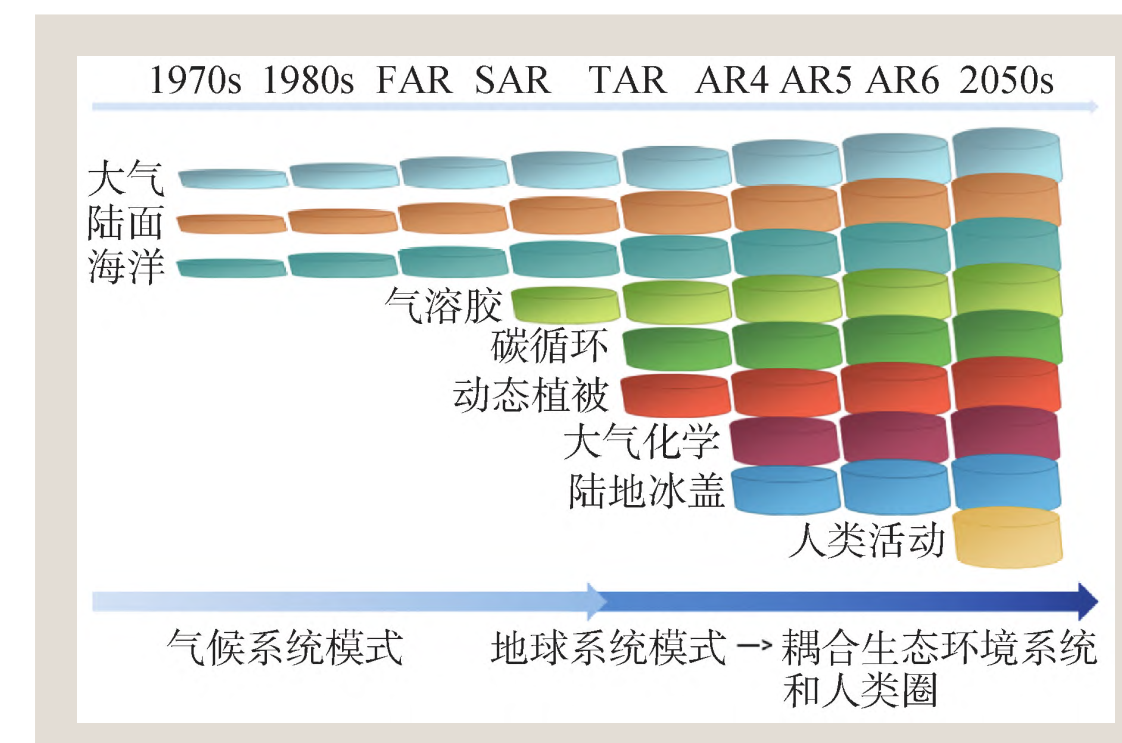

3)跨学科、跨层级、多尺度的科学研究。复杂系统的一个突出特征就是跨层级性。现代的气候模式不仅包含了传统的大气、陆面与海洋这三个维度的大气动力和物理过程,还包含了大气化学、三维海洋运动、陆面植被、地球生命等化学过程,以及人类活动,形成了一个复杂的、不断演化的系统,也被称为地球系统模式,其内涵已远超出了人们通常理解的气候系统概念(见图3)。[28] 帕里西的理论对于无序复杂系统的研究产生了深远的影响,已被广泛地应用在各类问题中,包括玻璃化转变、阻塞相变、进化动力学、优化问题、神经网络、人工智能模型等。[29] 他还把统计物理学方法引入到生态学中,彻底改变了此前用于研究鸟群、羊群和其他动物群体的范式。复杂系统的跨学科研究需要依据实践情境展开,正如他指出,“生物学正在经历一个巨大的转型时期:对大量超比例增长的数据的识别,使定量研究方法的使用不仅成为可能,而且是必不可少的。这些方法既可以是恰如其分的,也可以是不合适宜的,这在很大程度上取决于研究的背景。”[30]

图3 气候模式和地球系统模式的发展历史与未来

4)社会责任与多元主体评估。全球变暖是人类社会面临的共同挑战,也是科学研究应担当的社会责任。气候复杂系统的科学成果及其价值不是一次就得到社会承认,需要得到学界和社会多元主体的评估与确认。伴随哈塞尔曼方法的应用和不断完善,检测和归因人类活动对全球变暖影响的结论逐渐变得更加明确和肯定。例如,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估报告迄今已有6次,关于人类活动对气候变化贡献的描述,从第一次评估报告到第六次分别是:“稍显模糊的说明”“可辨别”“可能”“很可能”“极可能”到“毋容置疑”(2021)。④

四、结语

由于取向不同,与“复杂性科学”这一名称并行的还有“复杂性理论”(complexity theory)“复杂系统”(complex systems)“复杂性研究”(complexity research)等不同表述。近些年来,“复杂系统”得到更多的使用,如2021年诺奖的颁奖措词,再如爱思唯尔《复杂系统哲学》手册,全书近千页,统一使用的是“复杂系统”,没有使用“复杂性科学”。依据模式2立场,我们更倾向于以开放性的“研究”来代替理论取向的“科学”,当代复杂性科学的内核其实就是“复杂系统研究”。但是,“复杂性科学”这一名称影响广泛,号召力更强,继续沿用更有利推进复杂性科学事业。我们应从技性科学视角重新定位复杂性科学:

1)模式1的科学观阻碍了我们对复杂性科学的新理解。若以模式1立场,把复杂性科学仅仅局限于寻求普适规律,或者把“普遍理论”作为复杂性科学的中心法则与核心任务,那么就很难解释为何在“复杂性”“涌现”等众多基本术语缺乏严格定义的情形下却发展出如此丰富又差异很大的复杂性丛林;也很难理解与人类实践相关的气候建模会具有基础科学意义。在复杂性科学领域,模式1科学观亟待转变。

2)当代复杂性科学总体呈现为技性科学形态(模式2)优位[31],表现为:基于应用情境的复杂系统研究,实践优位;系统建模优位于普遍理论,理论成为不断完善的工作框架;科学目标不再局限于发现“普遍理论”,更多体现为实践优位的“把握实在”;科学研究具有突出的跨学科、跨层级、多尺度;社会多元主体介入科学知识的生产及其成果评估,科学研究涉及社会责任与人类重大问题。这些方面并不是当代复杂性科学的全貌,但已较为清晰地勾勒出了总体取向。

综上所述,当代复杂性科学正迅猛推动科学的不断突破,跨时代变革已在发生。正如《复杂系统哲学》主编胡克(Cliff Hooker)指出,“复杂系统驱动的革命与一个世纪前的物理学革命一样深刻,影响范围却要广得多,即使它们不会以同样的方式扰乱我们对根本实在的感觉。”[32] 这一变革不仅会带来自然观、认识论、方法论的改变,还涉及我们对科学、世界、生命、社会、文化的新理解。

[①] 一般认为,技性科学传统可追溯到16世纪培根提出“知识就是力量”,科学将新的发现和新的力量惠赠给人类生活。“Technoscience”这一术语最早出现于霍托伊斯(Gilber Hottois)1987年发表的题为“伦理与技性科学”一文。之后,这种科学、技术与社会应用相融合的新观念得到拉图尔、哈拉维相关著作的推广。

[②] M. Gibbons, et al. The New Production of Knowledge. SAGE Publications Ltd, 1994.

[③] 诺德曼等:《科学的转型》,1-14页,南京大学出版社,2021。

[④] M. Gibbons, et al. The New Production of Knowledge. SAGE Publications Ltd, 1994, p.2.

[⑤] M. Gibbons, et al. The New Production of Knowledge. SAGE Publications Ltd, 1994, p.5.

[⑥] M. Gibbons, et al. The New Production of Knowledge. SAGE Publications Ltd, 1994, p.7.

[⑦] M. Gibbons, et al. The New Production of Knowledge. SAGE Publications Ltd, 1994, p.10.

[⑧] A. Nordmann. “The age of Technoscience”. In A. Nordmann, et al. Science Transformed: Debating Claims of an Epochal Break. University of Pittsburgh Press, 2021, pp.19-30.

[⑨] 刘劲杨:《哲学视野中复杂性》,24-31页,湖南科学技术出版社,2008。

[⑩] G. West. Scale. Penguin Press, 2017, pp.1-2.

[⑪] 张江:《规模法则:探索从细胞到城市的普适规律》,7页,人民邮电出版社,2023。

[⑫] B. Castelllani and L. Gerrits. 2021 Map of the Complexity Sciences[EB/OL]. [2024-12-04]. https://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html.

[⑬] D. Krakauer, et al. Foundational Papers in Complexity Science. Volume 1. NM: SFI Press, 2024, p. intro-13

[⑭] D. Krakauer, et al. Foundational Papers in Complexity Science. Volume 1. NM: SFI Press, 2024, p. intro-14

[⑮] D. Krakauer, et al. Foundational Papers in Complexity Science. Volume 1. NM: SFI Press, 2024, p.intro-87

[⑯] 刘劲杨:《复杂性是什么——复杂性的词源学考量及其哲学追问》,载《科学技术与辩证法》,2005(6)。

[⑰] W. Weaver. “Science and complexity”. American Scientist, 1948, 36(4), pp.536-544.

[⑱] 许国志:《系统科学》,299页,上海科技教育出版社,2000。

[⑲] 日常语境中,“复杂系统”容易被误解为就是元素众多的系统。所以,普里高津此处强调复杂性的主要特征不是元素数量多,而是行为复杂。

[⑳] G. Nicolis and I. Prigogine. Exploring Complexity. W. H. Freeman and Company, 1989, p.8.

[21] J. Holland. Complexity: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2014, p.2.

[22] P. Cilliers. “Complexity Theory as a General Framework for Sustainability Science”. In M. Burns and A. Weaver (eds.). Exploring Sustainability Science. African Sun Media: SUN PRESS, 2008, pp.39-57.

[23] K. L. von Bertalanffy. General System Theory: Foundation, Development, Application. G. Braziller, Inc., 1968, pp.3-17.

[24] A. Rosenblueth and N. Wiener. “The Role of Models in Science”. Philosophy of Science, 1945, 12(4),pp.316-321.

[25] A. Rosenblueth and N. Wiener. “The Role of Models in Science”. Philosophy of Science, 1945, 12(4),pp.316-321.

[26] 帕里西:《随椋鸟飞行:复杂系统的奇境》,68页,新星出版社,2022。

[27] “优位”在本文的含义是“在先(a priori)”、“首要(primary)”之意,系统建模优位于普遍理论,并不是表述“以系统建模取代普遍理论”或“只用系统建模”,也不是时间意义上的“在前(before)”。

[28] 胡永云:《复杂气候系统和全球变暖》,载《物理》,2022(1)。

[29] 陈晓松、樊京芳:《复杂性科学的机遇:2021年诺贝尔物理学奖解读》,载《物理》,2022(1)。

[30] 帕里西:《随椋鸟飞行:复杂系统的奇境》,20页,新星出版社,2022。

[31] “优位”并不是“否定”或“抛弃”,模式2是模式1的拓展与超越,并可包容模式1,实现对世界的更好把握。与之相对。传统的模式1通常会“否定”或“拒斥”模式2,主张科学必须追求普遍性理论,只有科学理论是“抽象的”“本质的”,科学实践、基于实践情境的建模总是“具体的”“经验的”不是“一般的”“普遍的”,无法达到对世界的普遍认识。

[32] C. Hooker. Philosophy of Complex Systems. Elsevier B.V., 2011, p.6.

作者刘劲杨,中国人民大学哲学院教授。

原文刊于《中国人民大学学报》2025年第2期,注释从略。