孙中原:《墨经》认知哲学钩玄

日期:2025-03-28《墨经》认知哲学钩玄*

孙中原

(中国人民大学哲学院,北京,100872)

【内容提要】《汉典》解释钩玄(gōu xuán),指探求精深的道理。本文用E考据(数字电子化的考据)与元研究(总体性与超越性的研究,中国港台译后设研究)的方法,论述《墨经》认知哲学的范畴与原理。《墨经》概括人类认知过程、认知真理性的检验标准与认知谬误的防止,是墨家科学思维发展到高级阶段的理论系统。《墨经》强调认知应从感性上升到理性,重视“为知”,即自觉实践的认知,提出新颖独到、超越时代的科学认知范畴与原理。《墨经》的认知哲学,构成严密的理论体系,有无与伦比的独特创见,是对人类认知普遍规律的开拓性、原创性与突破性的理论抽象,极富新意,与现代世界先进的认知哲学理论,融会贯通,联系接轨,有极其珍贵的理论、历史与现实意义,值得宣传推介、转化应用、继承弘扬与创造性、创新性地提升发展。

【关键词】《墨经》;认知哲学;范畴;原理,钩玄

【作者简介】孙中原(1938-),中国人民大学哲学院教授,博士生导师,1958-1961年在中共中央直属高级党校自然辩证法与逻辑研究生班,师从杨献珍、艾思奇,研究生学历。1961-1964年,在中国科学院哲学社会科学部哲学所逻辑室,师从金岳霖、汪奠基、沈有鼎,攻读中国逻辑史与古代文献。兼中国墨子学会顾问,中国墨子学会原副会长,燕山大学、贵州民族大学兼职教授,中国台湾东吴大学客座教授,中国逻辑学会监事会监事,中国逻辑学会原副会长。主要研究逻辑、哲学与中国传统文化。著作《墨子大辞典》等80余种,论文400余篇。作为首席专家,完成国家社科基金后期资助项目《墨学大辞典》、国家社科基金研究专项《<墨经>绝学的E考据和元研究》。作为副主编,完成《国家“十一五”重点出版规划》项目《中华大典·哲学典·诸子百家分典》。完成国家社科基金重大委托项目之一《中华传统文化百部经典·管子解读》,获第十三届“文津图书奖”,第五届中国出版政府奖。

本文用E考据(数字电子化考据)与元研究(总体性与超越性的研究,中国港台译后设研究)的方法,[①]论述《墨经》认知哲学的范畴与原理。《墨经》概括人类认知过程、认知真理性的检验标准与认知谬误的防止,是墨家科学思维发展到高级阶段的理论系统。《墨经》强调认知应从感性上升到理性,重视“为知”,即自觉实践的认知,提出新颖独到、超越时代的科学认知范畴与原理。

一、认知过程

《墨经》强调认知应从感性上升到理性,并特别重视“为知”,即自觉实践的认知,提出诸多新颖独到、超越时代的科学认知范畴与原理。

1.认知能力。“知”,是多义词,包括认知能力、感性认知与理性认知。《经上》第3条定义:“知,材也。”《经说上》解释:“知也者,所以知也,而不必知,若明。”即认知能力,是人天生的本能,人凭借认知能力,认知事物,仅有认知能力,不必然获取知识。如人有健全的视觉器官,不必然看见,需要其他条件配合,如视觉对象的存在、视距与光照度。

马克思形容人类与生俱来的认知器官,是尚未运作、发挥作用的人类“自身的自然中沉睡着的潜力”。[②]

“材”通“才”,即才能,材质,资质,本能,能力。“知”是会意字,小篆字形,从口矢。“知”的造字本意,是形容认知道理,脱口而出,如射箭的敏捷快速。

认知与视觉,联系密切。墨家重视觉器官对人类认知的特殊作用。《经上》第1条举例:“若见之成见。”第3至第6条,用“若明”“若睨”“若见”等视觉器官的作用,作为举例譬喻,类比推理的素材。

墨家发现视觉,对人类认知有特别重要的作用。“见”为“目之明”。“闻”为“耳之聪”(第90条)。耳目视听,视听感觉器官,功能健全,能敏锐听到声音,辨别形体,叫“聪明”。“聪明”,是智慧的同义语、比喻词。《管子·宙合》说:“耳司听,听必顺闻,闻审谓之聪。目司视,视必顺见,见察谓之明。”即耳管听,听有所闻,所闻精审,叫做“聪”。目管看,看有所见,所见清楚,叫做“明”。

《墨经》第4到第6条,专讲知识论的各条,都列举视觉,作为类比推理的素材,蕴涵深刻明确的比较文化学意义。亚里士多德《形而上学》开宗明义说:“求知是人类的本性。我们乐于使用我们的感觉,就是一个说明。即使并无实用,人们总爱好感觉。而在诸感觉中,尤重视觉。无论我们将有所作为,或竟是无所作为,较之其他感觉,我们都特爱观看。理由是:能使我们认知事物,并显明事物之间许多差别。此于五官之中,以得于视觉者为多。”[③]

科学家研究,大脑有三分之一的部分,专司视觉功能。人类认知史证明,获取知识最有效的手段,是“看”,即观察。“观”即看,“察”是仔细看。希腊文“知”(eidenai)的词根,是idein,即“看”。知(eidenai)是看idein的完成式oida的不定式形式,Oida即“知”。“已见”(已经看到)即“已知”。“知”源于“看”,是“看”的完成形态。

“目司视”:“视觉”是眼睛的专职,引申为知识、认识、认知。“看”,借指一切感觉。“看看什么在发光”,指视觉。“看看什么在发声”,指听觉。“看看什么在发出香味”,指嗅觉。“看看这有什么滋味”,指味觉。“看看此物的硬度”,指触觉。“看”,被泛化、普遍化,借指所有感觉、知觉与认知。

赫拉克利特说:“眼睛是比耳朵更可靠的见证。”[④]

柏拉图说:“在所有感觉器官中,眼睛最像太阳。”[⑤]

十二世纪诗人伯纳德·希尔维斯特里斯著《宇宙志》,受柏拉图《蒂迈欧》篇宇宙观的影响,以眼为尊,以视觉为首,认为眼睛视觉,比其他感觉更高贵,把眼睛比作太阳:“恰如宇宙之眼太阳,远胜凡星,坐拥苍穹,其余感官,难掩双目光芒,人的全部唯在眼中蕴藏。”[⑥]

《墨经》论认知学说的各个范畴,都以“用眼睛视物”,作为比喻举例、类比推理的素材,《墨经》对人类认知活动的抽象概括与语言表达,同西方哲学大师的议论,西方文化知识的传统,若合符节,异曲同工。

2.感性认知。“知”的第一种意义,指感性认知。《经上》第5条定义“感性认知”:“知,接也。”《经说上》解释:“知也者,以其知过物,而能貌之。若见。”即感性认知,是认知主体,接触外界事物,所获得的知识。感性认知,是认知主体,用认知能力,接触外界事物,与外界事物相过从,打交道,而能描摹外物形貌。如眼睛接触外物,看见外物形貌。

“接”,是《墨经》“感性认知”范畴定义中的关键词,种差,本质属性,特有属性。认知主体,不接触外界事物,就不能获得感性认知。《墨经》对“感性认知”范畴的定义与解释,与现今哲学教科书的内容一致,可见古今认知哲学道理相通,《墨经》的理论抽象与语言表达,一字千金,难能可贵。

“接”,形声字,本义两手交叉,交合,会合。“接”,是靠近,接触,联结。“过”:过从,交往,相处。“貌”:外貌,外观,状态。“貌”,形声字,本义指面容,相貌,容貌,外观,外在形象。“见”是会意字,甲骨文字形,上面是“目”,下面是“人”,人头加“目”(眼睛),突出眼睛见物的作用,本义指看见,观察,认知,理解。见即视。

《经上》第90条说:“闻,耳之聪也。”即听闻,是健全听觉器官耳朵的作用。“聪”是指听觉敏锐。《尚同下》说:“唯毋以圣王为聪耳明目与?岂能一视而通见千里之外哉!一听而通闻千里之外哉!”《节用中》说:“耳目聪明。”指耳聪目明。

《非乐上》说:“老与迟者耳目不聪明。”“必使当年,因其耳目之聪明。”《贵义》说:“今有药此,食之则耳加聪,目加明,则吾必悦而强食之。”《备穴》说:“令陶者为罂,容四十斗以上,固幂之以薄络革,置井中,使聪耳者伏罂听之,审知穴之所在,凿穴迎之。”“罂听”是古代测声仪的雏形。

3.理性认知。“知”的第二种意义,指理性认知。《经上》第6条定义“理性认知”。在此含义下,“知”改用《墨经》独特新造字“𢜔”。《经上》定义“理性认知”:“𢜔,明也。”《经说上》解释:“𢜔也者,以其知论物,而其知之也著。若明。”即理性认知,把握本质,清楚明白。理性认知,用认知器官,分析整理事物,认知深切著明。如用心观察,看清事物。

“𢜔,”是《墨经》自创字,结构是“知”下加“心”,表示用心思维,清楚认知事物的本质与规律,形成理性认知。“𢜔”通“知”,特指理性认知,清楚认知,叫“明知”:明白认知。“明”是《墨经》对人类认知活动“理性认知”范畴定义中的关键词,种差,本质属性,特有属性。《经说上》解释用词中的“明”,指看得明白确切。

“明”:明察,明辨,明确。“明”,会意字,甲骨文以日月发光,表明亮,本义明亮,清晰。与“昏暗”相对。“著”:显著,深切著明,透彻明白。“著”,形声字,从草,草长地面,表显露,本义明显,显著。

“论物之知”:经分析整理的系统认知。“论”:分析判断事物的道理,议论,讨论。“论”通“伦”:条理,伦理,整理。“论”是形声字,本义评论,研究,引申为议论,分析说明事理。《吕氏春秋•慎行论》:“闻言必熟论。”《文心雕龙•论说》:“论也者,弥纶群言,而研一理者也。”“论”是指抽绎讨论。

理性认知,是比感性认知阶段,更为高阶的认知,是人类认知活动追求的目标。《墨经》超越墨子的“经验主义认识论”,迈进感性与理性并重的“辩证认识论”。《经上》共100条,用定义分类,从内涵外延上定义各门科学范畴,构成“范畴王国”,《墨经》是创制科学范畴与原理的专门著作。

《墨经》的科学范畴,各有专门独特的规定,有极强的理论意义。法国哲学家德勒兹说,“哲学是涉及创造概念的学科”。[⑦]

《墨经》逻辑的“止”(反驳推论),认知哲学的“𢜔”(理性认知),自然科学的“无厚”(无限小厚度)、“无宇”(无限小空间)、“无久”(无限小时间)等,都是创制科学范畴的典型例证。

4.思虑探求。《经上》第4条说:“虑,求也。”《经说上》解释:“虑也者,以其知有求也,而不必得之。若睨。”即思虑(思考,思维),是求知的活动与状态。用认识能力求知,未必获得知识。如人用眼睛斜视,不一定能看见。

“虑”:考虑,思虑,思考,思维。“虑”,形声字,本义思虑。《非命下》说:“殚其思虑之知。”把殚精竭虑,作为人类智力构成的特征。《尚同中》说:“使人之心,助己思虑。”“助之思虑者众,则其谋度速得。”即把借助众人之心,帮助自己思考,作为提高谋划效能的途径。

“求”,是《墨经》对人类“思维”范畴定义中的关键词,种差,本质属性,特有属性。“求”:追求。“求”,用力气,充分发挥人类智力的主观能动作用。《孟子·告子上》说:“求则得之,舍则失之。”人类智力特有的主观能动作用,用来认知与改造世界,其特点是积极探求,用力探求。

“求”:求索,探求。毛泽东1943年12月为中央党校大礼堂题词:“实事求是。”《改造我们的学习》解释:“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。”[⑧]

“睨”是指斜着眼睛看,“睨”是形声字,本义斜视。睨视即斜视,斜目而视,侧视。

5.认知层级。《墨经》把“知”分类为“闻、说、亲;名、实、合、为”七种,指认知的形式与层级。《经上》第81条说:“知:闻、说、亲;名、实、合、为。”《经说上》解释:“传受之,闻也。方不彰,说也。身观焉,亲也;所以谓,名也。所谓,实也。名实耦,合也。志行,为也。”知识的种类:闻知、说知、亲知。知识的形态:名知、实知、合知、为知。

传授得来是闻知,通过耳闻而得知。推论知识是说知,间接推论而得知。观察得来是亲知,亲眼所见即亲知。称谓手段是名知,名知就是概念知。对象知识是实知,指认实体即实知。理论与实际结合是合知,知其名又知其实。自觉实践是为知,改造世界即为知。

“为知”,即有意识自觉实践的认知,是认知的最高层级。列宁说:“卓越的地方是:黑格尔通过人的实践的、合目的性的活动,接近于作为概念和客体的一致的‘观念’,接近于作为真理的观念。极其接近于下述这点,人以自己的实践证明自己的观念、概念、知识、科学的客观正确性”;“认识过程,其中包括人的实践和技术”;“人从主观的观念,经过‘实践’(和技术),走向客观真理”。[⑨]

《墨经》多条解释发挥“为知”,即有意识自觉实践的认知,其思想意蕴,与黑格尔、列宁的表述一致。《经上》第86条列举“为知”典型事例:“为:存、亡、易、荡、治、化。”《经说上》解释:“为。甲台,存也。病,亡也。买鬻,易也。消尽,荡也。顺长,治也。蛙、鹑,化也。”即自觉行动的实践认知:保存、消除、交易、荡平、治理、变化。制甲造台,是保存的行为。治病,是消除的行为。买卖,是交易的行为。消除净尽,是荡平的行为。遵循规律,使之成长,是治理的行为。蛙鹑养殖,是利用生物变化的行为。

“观”:看,察看, 观察,审察。“观”,形声字,本义仔细看。《经说上》第76条说:“观‘讹,穷知而悬于欲也’之理。”即观察“人犯错误,由于没受理智支配,受欲望支配的结果”的道理。“讹”:指人犯错误。

《经上》第82条说:“闻:传、亲。”《经说上》解释:“或告之,传也。身观焉,亲也。”即闻知有传闻与亲闻的不同。有人告诉,叫传闻。亲身在场听到,叫亲闻。《经上》第97条说:“法同,则观其同。”《经说上》解释:“法取同,观巧传。”即如果事物的法则相同,则观察其相同的方面。把握事物相同法则的事例,观察世代相传的手工业技术。

《经上》第98条说:“法异,则观其宜。”《经说上》解释:“取此择彼,问故观宜。”即如果在推论中遇到法则、法式(形式、格式)不同的情况,则应该观察应用哪种法则、法式(形式、格式)适宜。在确定一个推论是否适宜时,是选择这个,还是选择那个,需要检查前提,才能观察其是否适宜。《小取》说:“故言多方,殊类,异故,则不可偏观也。”

6.告闻传播。语言表达意识,意识反映实际。语言交际,是传递认知成果的媒介。《经上》第31条说:“举,拟实也。”《经说上》解释:“告以之名,举彼实也。”《小取》“以名举实”的“举”(标举列举),指反映事物的实质。告诉你此“名”(语词概念),是为反映彼“实”(实物、实体、实质)。

“举”:列举,称举,抽象,概括。《经说下》第154条说:“举友富商也,是以名示人也。”《经上》第80条说:“谓:命、举、加。”《经说上》说:“狗犬,举也。”“告”:告诉,宣告,通知,用话语传达告知。”“告”:会意字,甲骨文字形,从口,本义是报告,告诉,告知。

《墨经》论因果链条、认知途径与信息传递方式三者的关系。《经下》第110条说:“物之所以然,与所以知之,与所以使人知之,不必同,说在病。”《经说下》解释:“或伤之,〔所以〕然也。见之,〔所以〕知也。告之,〔所以〕使知也。”事物如此的原因,与知道原因的途径,与使人知道的方式,未必相同,如某人生病。某人受伤,是生病的原因。亲见某人受伤,是知道生病原因的途径。告诉人,是使人知道的方式。

《经下》第171条说:“闻所不知若所知,则两知之,说在告。”《经说下》举例解释:“在外者,所知也。在室者,所不知也。或曰:‘在室者之色若是其色。’是所不知若所知也。”即听到别人说自己所不知道的东西与所知道的东西一样,则不知和知两方面就都知道,论证理由在于,这是以别人告诉的知识作为中间环节而推论出来的知识。在室外的东西是自己所知道的,在室内的东西是自己所不知道的,有人告诉说:“在室内的东西的颜色与在室外的东西的颜色是一样的。”这就是所不知道的东西与所知道的东西一样。

《经下》第178条说:“学之益也,说在诽者。”《经说下》解释:“以为不知学之无益也,故告之也,是使知学之无益也,是教也。以学为无益也教,悖。”学习是有益处的,论证的理由在于,反对这一命题的人,必然陷于自相矛盾。对方以为别人不知道“学习是没有益处的”这一命题,所以就把这一命题告诉别人,这就是使别人知道“学习是没有益处的”这一命题,这也就是教别人。用“学习是没有益处的”这一命题教,是自相矛盾。

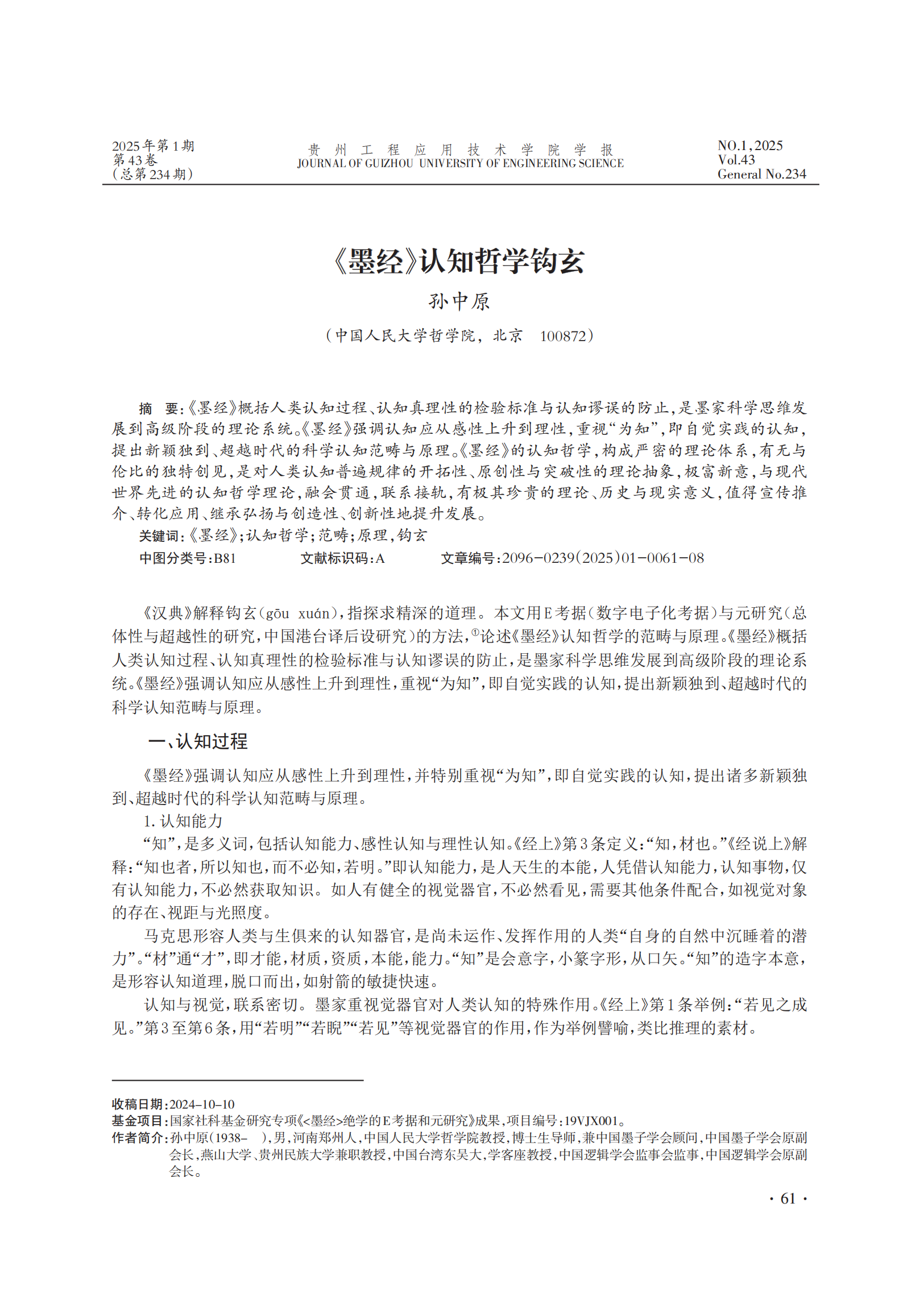

7.认知的能动性:非命尚力。“命”,指儒家的天命论,命定论,墨家始终坚决反对。“力”:力量,人力,民力,人民群众认知与改造世界的主观能动作用,墨家始终坚决提倡,“非命尚力”,是墨家认识论的基本原理。《小取》架构“非命”推论式:

“且入井,非入井也;止且入井,止入井也。且出门,非出门也;止且出门,止出门也。若若是:且夭,非夭也;寿且夭,寿夭也。有命,非命也;非执有命,非命也。无难矣。此与彼同类,世有彼而不自非也,墨者有此而非之,无他故焉:所谓内胶外闭,与心无空乎内,胶而不解也。此乃不是而然者也。”

即“读书”不等于“书”,“好读书”却等于“好书”。“斗鸡”不等于“鸡”,“好斗鸡”却等于“好鸡”。“将要入井”不等于“入井”,阻止“将要入井”却等于阻止“入井”。“将要出门”不等于“出门”,阻止“将要出门”却等于阻止“出门”。如果是这样的话,那么我们说“‘将要夭折’不等于‘夭折’,阻止‘将要夭折’却等于阻止‘夭折’(即采取措施使‘将要夭折’的人有寿,却是真的把‘夭折’的人转变为长寿)。

儒家主张‘有命’论,不等于真的有‘命’这东西存在;墨家‘非执有命’,却等于‘非命’(即墨家反对儒家坚持有命的论点,却等于实实在在地否定‘命’的存在)”就也应该是没有困难的。后者和前者是属于同类,世人赞成前者而不自以为不对,墨家的人主张后者却要加以反对,没有其他的原因:这就是所说的“内心胶结,对外封闭,听不进不同意见”,与“心里边没有留下一点空隙,胶结而解不开”的缘故。这是属于类推“不是而然”(前提否定,结论肯定)的情况。墨家为反对儒家命定论,天命论,用否定副词构成以上“不是而然”型式的类推。

《墨经》对人的疾病死亡,看作人力可以认识与有所作为的自然现象,把治病除掉病根,作为人类的基本实践活动与可达到预期目的的实例,反对儒家“命定论”。某人因受伤而生病,是“物之所以然”。我亲眼看见,是“所以知之”。我亲口告诉你这件事,是“所以使人知之”。男仆臧得不治之症而死,女仆春也染同样疾病,死而埋葬,我不能用手指指着说,能用语言表达。

墨家认为,在认识规律的基础上,可以有计划运作,达到预期目的,如工匠认识方圆规律,可据以制作方圆之器。《经下》第152条说:“且然不可止,而不害用功,说在宜。”《经说下》解释:“宜,犹是也。且然必然,且已必已。且用功而后然者,必用功而后然。且用功而后已者,必用功而后已。”

论述必然性和人力的关系,认为在事物发展过程一定如此的必然趋势面前,不妨碍人力做功,关键在于人力运作应该把握分寸,合乎法则。意图在于控制事物的发展过程,使之对人的利益增至更大,害处减到最小。如使用桔槔、辘轳、车梯等简单机械,提高操作效益,筑堤拦河,减免洪水肆虐。《墨经》定义“命与力”的范畴,主张不靠天命靠人力,充分发挥人类的主观能动作用,积极有为地改造客观世界,增进人类福祉。非命论式,见表1。

二、认知真理性的检验

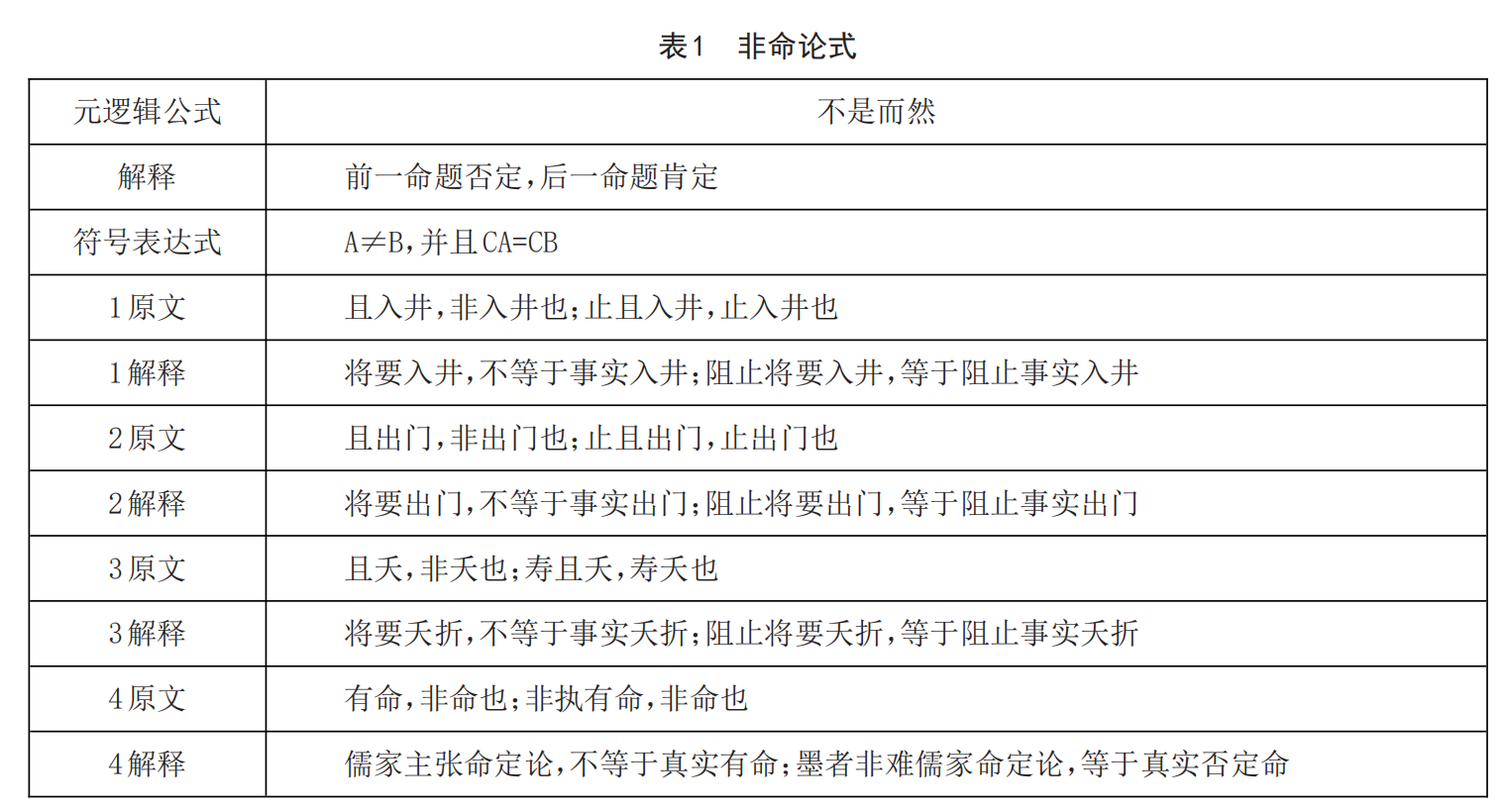

1.三表法。墨子在中国哲学史上,首次提出检验言论真理性标准的“三表法”。《非命上》说:“有本之者,有原之者,有用之者。于何本之?上本之于古者圣王之事;于何原之?下原察百姓耳目之实;于何用之?发以为刑政,观其中国家百姓人民之利。”

日本东京大学教授末木刚博分析墨子三表法的逻辑意义说:“墨子提出的“三表”,是论断的三个标准和论证方法,注意寻求立论的历史和现实根据,以及实际应用的效果,有演绎、归纳、实验方法的萌芽,表现反思论证形式,认识逻辑规律的努力。第一表“本之者”,是在论断和论证中,要依据古代圣王的事实,这是寻求立论的根据,相当于演绎论证法。第二表“原之者”,按照百姓万民的经验,从人民意见导出刑政法律,有归纳法萌芽。第三表“用之者”,参考在实际政治中,给国家百姓人民带来的利益,是用理论的实际效果,判明理论的可靠性,是实验的方法。”[⑩]

日本东京大学教授宇野精一分析墨子三表法的逻辑意义说:“墨子的三表,是论断的三个标准。即在论断、论证中,根据古代圣王的事实(“本之者”:演绎),按照百姓万民的经验(“原之者”:归纳),参考在实际政治中给国家百姓人民带来的利益(“用之者”:实验)。这是一种实证的论证方法的观念,可以看作逻辑思想的前驱。”[⑪]

所谓“本”,是言论要根据历史经验;“原”,是言论要根据现实经验;“用”,是把言论应用到国家政治,以便检验言论符合人民利益的程度。墨子“本原用”的“三表法”,即对言词理论,采取历史、现实和应用的三种检验法。墨子要求“下原察百姓耳目之实”,“观其中百姓人民之利”,提倡眼睛向下,到社会基层,考察百姓见闻,参考人民经验,观察言论是否符合百姓人民的利益,有特别重要的现实应用价值。[⑫]

“本”:根据历史经验。“原”:根据现实经验。“用”:从实际应用,检验言论符合人民利益的程度。“本原用”的范畴,概括理论的历史、现实根据与实践应用,在哲学史上率先全面完整地提出检验认知真理性的科学标准,,是对哲学认识论、真理论的重要贡献,在现代仍有重要的启发借鉴意义。三表法,见表2。

“本”:草木的根,引申事物的根源、根基、基础。与“末”相对。“本”,指事字,本义是指草木的根干,用“木”下加“一”横表示。”“原”:最初,开始,本来。“原”,会意字,本义水源,源泉。“原”,古“源”字,指水源,水的发源处。

“原”:起源,根本,根由。“原察”:推究考察,推究根源。“原”:本于,发生于。“用”:作用,功能,效果。“用”,象形字,本义使用,采用。“察”:考察。认知理论的范畴。“察”:仔细看,调查研究,观察,考察。“察”,形声字,本义观察,细看。

《经上》第91条说:“循所闻而得其意,心之察也。”即根据所听到的言辞,而把握其中的含义,是心智考察分析的作用。《小取》说:“夫辩者,将以明是非之分,审治乱之纪,明同异之处,察名实之理。”即辩学(逻辑)的目的宗旨,是判明真理与谬误的分别,审察治理和混乱的头绪,判明同一与差异的所在,考察概念和实际关系的原理。

2.功效利民。《大取》说:“志功为辩,志功不可以相从也。”“志功”:动机与效果。认为动机与效果的范畴,不是直接等同的,应该加以分辨,动机与效果不一定恰相一致,并非有什么动机,紧跟九有什么效果。应该把动机与效果结合考察,《鲁问》说:“吾愿主君之合其志功而观之。”“合其志功而观”:把动机与效果结合观察分析

《墨经》认为,实践做功有效,以利民为检验标准。《公输》说:“所为功,利于人谓之巧,不利于人谓之拙。”《号令》说:“地得其任则功成,地不得其任则劳而无功。”“功”:功效,成功,成效。与“过”相对。“功”,会意字,本义功劳,功业,功绩。

《经上》第35条说:“功,利民也。”《经说上》解释:“不待时,若衣裘。”即政治功效,以符合民利为标准。做对人民有利的事,不能待到不得已时,才有所作为,像穿裘皮衣服,应预先准备,不能待到不得已时才制作。

《经上》第36条说:“赏,上报下之功也。”即奖赏是上级对下级功劳的报答。《经下》第170条说:“唱和同患,说在功。”《经说下》举例解释:“唱无过:无所用,若稗。和无过:使也,不得已。”(以上是论敌对墨家论点的责难,以下是墨家的反驳)唱而不和,是不学也。智少而不学,功必寡。和而不唱,是不教也。智多而不教,功适息。使人夺人衣,罪或轻或重;使人予人酒,功或厚或薄。”

即犯罪过程中的指使者和被指使者都同样有罪过,论证理由在于,他们双方的行为都有实际功效。“主犯作为指使者是没有过错的:因为他们的行为仅仅限于指使别人,而自己却没有亲自实施犯罪,犹如稻田中的稗草没有实际效用一样。从犯也是没有过错的:因为他们的行为仅仅是被指使,是被迫不得已的。”(以上是论敌对墨家论点的责难,以下是墨家的反驳)

教师唱,而学生不和,是学生的学习积极性不高。学生智能少,而不积极学习,教育的功效必然寡少。学生和,而教师不唱,是教师教育的积极性不高。教师智慧多,而不积极教育,教育的功效等于零。

在教育活动中,教师与学生双方的作用,虽有多有少,但并不是都没有作用。指使人去抢夺别人的衣服,指使者和被指使者的罪过,虽有轻有重,但不能说都没有罪过。指使人去把酒送给别人,指使者和被指使者的功劳,虽有厚有薄,但也并不是都没有功劳。所以对方关于主犯和从犯都没有过错的论证,是错误的。

三、认知谬误的防止

《墨经》重视认知谬误的避免与防止。《经上》第76条说:“讹,穷知而悬于欲也。”《经说上》举例解释说:“讹。欲饮其鸩,智不知其害,是智之罪也。若智之慎之也,无遗于其害也,而犹欲饮之,则饮之是犹食脯也。搔之利害,未可知也,欲而搔,是不以所疑止所欲也。墙外之利害,未可知也,趋之而得刀,则弗趋也,是以所疑止所欲也。观‘讹,穷知而悬于欲也’之理,食脯而非智也,饮鸩而非愚也。所为与所不为相疑也,非谋也。”

即人犯错误,是没有受理智支配,而受欲望支配的结果。如某甲想喝毒酒,理智不知道毒酒害处,是理智罪过。若理智慎重,没有忽视毒酒的害处,还是想喝毒酒,喝毒酒就像吃肉干(受欲望支配,不是受理智支配)。

某乙对搔马利害(是否会被马踢伤)事前不能确知,想搔就搔,这是不以他在理智上所持有的怀疑(是否会被马踢伤),制止他想搔马的欲望(这时如果他真的被马踢伤,是由于受欲望支配,不是受理智支配)。

某丙对到墙外去的利害(是否会受到伤害),事前不能确知,即使去能拾钱币,也不冒然而去,是以他在理智上所持有的怀疑(是否会受到伤害),制止他想拾得钱币的欲望(理智慎重,可使他避免受伤害)。

看“人犯错误,由于没受理智支配,受欲望支配的结果”这一道理,某甲吃肉干是由于欲望,不是由于理智的聪明,喝毒酒是由于欲望,不是由于理智的愚蠢。某乙所干的(搔马)和某丙所不干的(不去墙外)都是理智上对自己行为的后果和利害有疑问,算不上深刻的智谋。“讹”:讹误,错误,谬误。认知哲学的范畴。《玉篇》“讹,谬也,舛也。”讹,形声字,本义错讹。《说文》:“讹,伪言也。”这是《墨经》对“讹错”(谬误)认知避免与防止的深刻论述。

四、结语

《墨经》的认知哲学,构成严密的理论体系,有无与伦比的独特创见,是对人类认知普遍规律的开拓性、原创性与突破性的理论抽象,极富新意,与现代世界先进的认知哲学理论,融会贯通,联系接轨,有极其珍贵的理论、历史与现实意义,值得宣传推介、转化应用、继承弘扬与创造性、创新性地提升发展。

参考文献

1.孙中原《墨经趣谈》(中华优秀传统文化系列读物),北京:商务印书馆2021年版。

2.孙中原《墨子解读》(国学经典解读系列教材),北京:中国人民大学出版社2013年版。

*国家社科基金研究专项《<墨经>绝学的E考据和元研究》阶段性成果,批准号19VJX001。

[①]“元”对应英文构词前缀meta-。元研究:总体性与超越性的研究,中国港台译后设研究。

《马克思恩格斯全集》第二十三卷,北京:人民出版社1972年版,第202页。

[③]亚里士多德《形而上学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆1959年版,第1页。

[④]北京大学哲学系外国哲学史教研室编译《古希腊罗马哲学》,北京:商务印书馆1982年版,第28页;汪子嵩《古希腊哲学史》第一卷,北京:人民出版社1997年版,第489页。

[⑤]柏拉图:《理想国》第六卷508C。见苗力田《古希腊哲学》,北京:中国人民大学出版社1989年版,第314页。

[⑥]邢锋萍《探析西方文化中“五感”的等级之分》,知识共享平台,原创力文档,2017.08.05发布于天津。

[⑦]杨国荣《精神人文主义:意义及其扩展》,贵阳:《孔学堂》(中国思想文化评论)2020年第1期。

[⑧]《毛泽东选集》合订本,北京:人民出版社1968年版,第759页。

[⑨]列宁《哲学笔记》,北京:人民出版社1956年版,第203、204、215页。

[⑩]参见孙中原《墨学大辞典》,北京:商务印书馆2016年版,第512页。

[⑪]参见孙中原《墨学大辞典》,北京:商务印书馆2016年版,第518页。

[⑫]参见孙中原《墨子解读》,北京:中国人民大学出版社2013年版,第384-385页。

转载:贵州工程应用技术学院学报 2025年第1期