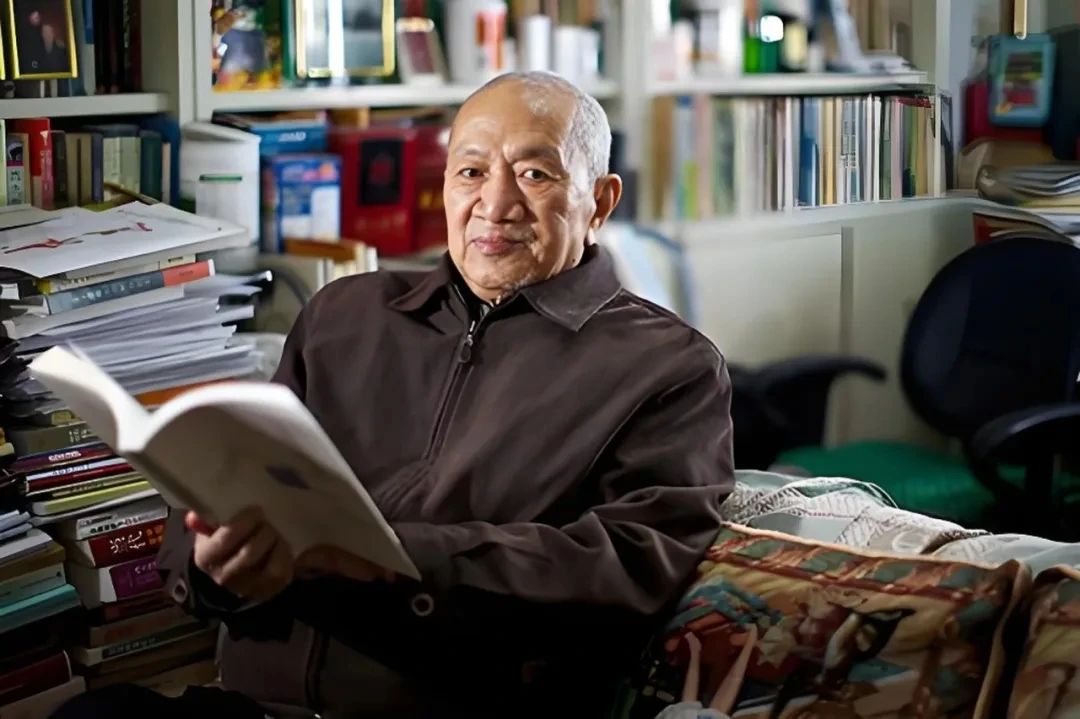

追忆大先生|陈先达:我的哲学探索之路

日期:2024-10-12追忆大先生

陈先达:我的哲学探索之路

家乡记忆

我1930年出生在江西鄱阳。鄱阳是鄱阳湖滨的一个小县城,后改为波阳,现又改回鄱阳。知道鄱阳的人不多,可鄱阳湖无人不知。我的家是一个普通商人家庭。我们家祖祖辈辈都是渔民,在鄱阳湖的风浪里捕鱼为生。“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,那是诗人眼中的鄱阳湖。可对渔民来说,“无风三尺浪”,葬身鱼腹的危险使他们对鄱阳湖敬畏如神。当我只有六七岁的时候,家里送我到不远的一家私塾中“发蒙”。先生是依靠教书为生的老先生,在我们那个小小县城里很有名气,很受家长的尊重。他年纪大,身体又不好,经常靠在床上让大点的学生为他捶背捶腿,时不时地转过脸来对着我们坐在位置上的小学生大喝一声:“念书!”于是我们就像小和尚念经一样,摇头晃脑一通。这样读了两年,背会了《三字经》《百家姓》《千字文》。这是70多年前的事了,老先生早已作古,留下的只有老先生不苟言笑、捶背捶腿的印象。后来我上了景德寺小学,学新式的国语、算术。小学毕业以后读中学,开始读的是师范,读了半年,后来转学到正风中学。在中学读书时,语文老师偏爱我,可数学老师对我很头痛,数学能及格就是伟大的胜利。我最喜爱的是文学,最美的梦是当作家,在昏暗的豆油灯下读唐宋诗词是我最大的乐趣。我父亲曾希望我能继承他的事业,可是我和所有的知识分子一样,具有浓厚的“士大夫气味”,瞧不起商人,视之为“市侩”,认为最荣耀的还是读书。

从复旦大学到中国人民大学

1950年考大学,两所大学都录取了我。复旦大学是历史系,南昌大学是文史系。复旦的录取在先,而且对于从小生活在小县城的我来说,还是愿意到更大的世界去看看。于是我选择了上海,选择了学历史。我们那个时候上大学最大的特点是课堂教学不多,但社会实践比较多。比如我就到皖北五河县等地参加过土改;抗美援朝时,我到上海市里进行抗美援朝宣传;“镇反”的时候参加“镇反”宣传。那个时候国家处在一个刚刚解放的变革时期,所以社会实践比较多一点,不像后来学习那么正规,但是对我们搞文科的人来说,这还是很重要的经验。

大学我学了三年就提前毕业了,跟大四的一块儿毕业,被分配到中国人民大学学哲学。那时学的专业是指定的,现在的年轻人不易理解,可对我们这一代人来说,祖国的需要就是自己的选择。我们那一代人的思想和现在年轻人的思想不一样,我们想的是自己是国家培养的,毕业了,一切都要听党的安排,分配工作也是这样。按照现代年轻人的观点来看,这样个人的积极主动性少了,服从性多了,可是这也有好的方面,就是我们对自己的工作单位和岗位比较忠诚。我在人民大学工作了一辈子,从来没有想过找一个更好的地方去做个兼职,或者利用自己的声望去做些什么,从来没有那个想法。我想的是,我是人民大学的,我就热爱这个地方。

我入校那年,就是1953年,人民大学招的研究生特别多,过千人。那时不是导师制,而是研究班。学员主要是从全国来的大学毕业生,也有一些调干生。当时给我们上课的主要是苏联专家,比较著名的一个叫凯列。我们的课程主要是辩证唯物主义和历史唯物主义。此外还有其他理论课,如中共党史、政治经济学、联共(布)党史。我们也学点自然科学,如物理学、心理学、生物学,都是一些入门的、普及性的知识,但对我们学哲学来说还是有帮助的。我们哲学课开始是苏联专家教,先后听过几个专家的课,但大部分哲学原理课还是萧前老师讲。当时的萧前老师风华正茂,不到30岁,一表人才,口才又特好,讲课生动机智,每节课都有思想火花,很受学生们的欢迎。萧前老师是新中国成立后马克思主义哲学学科的奠基者,为社会主义新中国培养了大批马克思主义哲学人才,他也是我走上哲学之路的引路人。萧老师对中国版的辩证唯物主义和历史唯物主义教科书的建设也是功不可没。他不仅是艾思奇主编的哲学教科书的重要参加者,而且亲自主编多个版本的教科书。这些教科书是全国同类教材的母本,在中国的马克思主义哲学教学中发挥了重要作用。饮水思源,中国哲学界永远不会忘记萧老师的贡献。

我三年研究生班最大的收获是学到了一些马克思主义哲学的基本观点,抠了几本经典著作。尽管当时理解并不深,但总算打下了一点儿基础。从这些著作中,我学到的东西比从其他任何哲学家那里学到的要多得多,受益最多,它教会我如何思维、如何写文章。

留校从事哲学教学与研究

1956年从研究生班毕业以后,我留在哲学系工作,那年哲学系刚建系。我刚开始留下来,是当马克思主义研究班的辅导教员。萧前老师讲课,我和李秀林辅导,一人分两个班当辅导员。我刚工作,就在《教学与研究》上发表了第一篇文章,题目是《张东荪哲学思想批判》。当年我正年轻,不知深浅。那时《教学与研究》的主编是王南同志。我记得他在编发文章过程中多次问我:“是不是抄的?”我说:“不是,是我自己写的。”他是“老八路”,我是小青年。他这样问,说明他直率,也说明他认真,怕刊物上出现“文抄公”,损害刊物的名声,也是对青年作者的爱护,怕我刚上文路,就摔跟斗。第一篇文章的这点小趣事,我至今仍然没有忘记。我到现在写文章仍坚持说自己的话,写自己的想法。这应该是我第一篇文章的第一位责编的功劳。从这篇文章起,我与《教学与研究》结下了不解之缘。我既是《教学与研究》的长年读者,也是它的作者。无论作为作者还是读者,我都获益良多。

后来我就开始教书,给本科生上课,教哲学。1964年,中国人民大学成立马列主义发展史研究所,我调到所里工作。我在马列主义发展史研究所一直工作到学校停办去了江西余江“五七”干校。我是第一批去的,1969年12月27日去的,1972年回来的,前后三年。虽然我家在江西,就回过一两次。从江西回来后,当时中国人民大学已经解散了,我就跟着马列主义发展史研究所分配到北大哲学系。1978年中国人民大学复校我就回来了,还是回到马列主义发展史研究所,一直做研究。1987年,我调回哲学系当了两届系主任。除了下放劳动和中国人民大学解散以后在北大待了几年之外,我都在人民大学。

我的学术道路

我虽说是1956年开始从事马克思主义哲学教学的,但实际上之后这20多年时间里,真正坐下来研究的时间很少,写的东西也不多,算是学术空白期。真正安下心来做点学问,还是从20世纪80年代初开始的。在此以前,我的教学和研究主要是侧重于马克思主义哲学原理;从20世纪70年代末开始,我逐步把重心转向马克思主义哲学史,尤其是马克思的早期思想。这个转轨并不困难。马克思主义哲学原理和马克思主义哲学史本来是不可分的。马克思主义哲学史,无非是马克思主义哲学原理的创立、发展的过程,离开了马克思主义哲学原理,也就没有马克思主义哲学史。反过来说,马克思主义哲学原理,无非是马克思主义发展史的结晶。如果马克思主义哲学原理没有自己的历史,没有经历创立、发展、成熟的过程,也不可能有科学的马克思主义哲学原理的出现。在我自己对马克思主义哲学史的研究中,我深感熟知马克思主义哲学原理的重要性。

我之所以转向哲学史,是我对当时国际和国内的思潮有点看法。我感到在国内外有人竭力鼓吹把马克思主义人道主义化以及片面理解异化理论,明显曲解了马克思的实际思想历程。不从历史着手,很难说清楚这个问题。复校后,我发表的第一篇文章是1981年刊在《哲学研究》上的《评费尔巴哈在马克思早期思想中的地位和作用》,对当时流行的用抽象人道主义曲解马克思主义的观点提出了批评。接着我又写了《马克思异化理论的两次转折》,发表在《中国社会科学》杂志上,对抽象人道主义进行了抨击。

1983年1月,在纪念马克思逝世100周年之前,我和靳辉明合著的《马克思早期思想研究》出版了。在这本书中,我们对当时国内外瞩目的重大问题,诸如人道主义、异化等,都发表了看法。我们认为,学术上的不同见解,应该允许争鸣。后来我又写了《评西方马克思学的“新发现”》《评资产阶级人道主义的出发点》等文章,继续发表自己的看法。1987年我出版了《走向历史的深处——马克思历史观研究》。这本书突破了1983年我与靳辉明合作的《马克思早期思想研究》的范围,对马克思的历史观进行了较系统、完整地探讨。这本书还得了北京市哲学社会科学特等奖。

1989年,我和我的两位学生合作,出版了《马克思恩格斯哲学思想研究总览》一书。1990年8月,《被肢解的马克思》出版。我的几个学生协助我共同完成了这个工作。在此之前,1982年,我与马列主义发展史研究所的几位同志合作,出版了《马克思恩格斯思想史》,这是国内第一部对马克思恩格斯思想进行综合研究的专著。1988年我主编的《马克思主义基本原理教程》出版。如果说《马克思恩格斯思想史》着重的是历史考察,那么《马克思主义基本原理教程》则着重的是理论的论述。

这些年我一直没有停止写作,一直到现在我还是继续写东西。我觉得文章好坏不是取决于写文章的时间,而是取决于平时的积累,所以我学习的最好习惯是作笔记。我写了很多读书笔记,随时有什么感想都写下来,要写文章的时候这些都能用得上,而不是临时去思考、去找材料。我老打一个比方,说我写文章就像农民盖房子一样,平常有点砖头、瓦块、木材都堆在那儿,需要的时候我把它拉过来进行整理、构建,而不是临时去找书。我读任何一本书都要留下自己的感想,连书里哪儿有什么评价,哪句话对我有影响,三百字、五百字我都把它写下来。我1995年开始学电脑,从那以后这些年差不多所有的文章都是我自己用电脑敲出来的。学会用电脑有不少好处,可以跟人家用电子邮件联系,也可以上网看看东西。

真正的哲学应该是扎根自己的灵魂深处

到晚年,我自己的哲学思路和文风都有点改变。我到晚年逐步意识到我离生活太远,离群众太远。真正的哲学应该是扎根自己的灵魂深处,是自己最有深切体会和认识的东西。可我写的东西基本上都是书本上的资料,缺少个人的体悟。我写的文章或书,这个论,那个论,说实在的我并无真知灼见。马克思早期思想的评价问题、马克思的历史观及其形成的实际历史过程,或人道主义、异化问题,等等,这都是世界性的难题。我谈论的都是我的才力所不及的问题。人们都知道写小说、搞文艺强调深入生活,要有生活积累,难道哲学家就有权写自己一无所知、仅仅从书本上看到读到的东西吗?哲学能不能有另外一种写法,写自己稍微熟悉的、在实际生活中摸得着的东西,有真情实感的东西?我想可以。于是我尝试写短的,自己有点真实感受的、不是大块头的东西,于是陆续出版了《漫步遐思》《静园夜语》《哲学心语》和《回归生活》四本哲学随笔。

如果问我这一生从事马克思主义哲学研究和写作有什么经验的话,我只有三句话:

一是问题应该是现实的。所谓现实,并不是说哲学都要直接讨论现实政治问题或社会问题,而是要能从哲学高度为正确认识和解决自己面对的重大现实政治问题或社会问题提供哲学智慧。哲学关注现实的方式当然应该是哲学的。那种认为哲学关注现实就没有哲学味,是旧哲学的偏见。马克思主义哲学如果不关注现实,它就不可能产生,也没有必要产生。《关于费尔巴哈的提纲》第十一条是马克思主义专业工作者任何时候都不能忘记的。其实,如果我们能把现实问题转化为哲学问题并提供解决问题的哲学视角,这就是哲学水平,是最高的哲学水平。

二是理论分析要深刻。“理论”组词倒过来就是“论理”。真正的理论就要论理,不讲理就不是理论。要让人接受马克思主义哲学,必须有说服力,最大的说服力就是文章中的“理”。如果一篇文章无理可说,全是新概念、新术语,云山雾罩,就不能称之为理论文章。

三是表述要通俗。写文章,浅入浅出没水平,浅入深出低水平,深入浅出才是高水平。特别是马克思主义理论文章,应该注意文风。马克思主义哲学既是一门“高深”的学问,同时又是大众的哲学,是只有通过宣传大众、教给大众才能发挥作用的学说。马克思主义大众化问题应该包括在马克思主义的本质与功能之中。晦涩不应该是哲学的本性。连康德这样以晦涩著称的哲学家都主张文章应该通俗,应该大众化,他深以自己著作难懂为憾。我多次引用过康德的这段话:“缺乏通俗性是人们对我的著作所提出的一个公正的指责。因为事实上任何哲学著作都必须是能够通俗化的,否则,就可能是在貌似深奥的烟幕下,掩盖着连篇废话。”不能认为凡看不懂的就是好文章。曲高和寡,对于马克思主义哲学文章来说,并不是优点而是缺点。

对我来说,国家给我们的待遇完全够了,我完全能安静下来读我的书,非分之想我没有,也不需要。现在年轻人跟我们不一样了,年轻人有年轻人的压力。人不可能没有物质利益,特别是年轻人,又要房子,又要车,小孩又要上学,这一系列的问题都是问题。情况不一样,可以理解。所以并不是说不能为了个人利益在外面讲讲课、赚点钱,那并不妨碍,但个人的欲望应该有个止境,因为你要无限地追求的话,那学问就没法搞,所以一定要把自己的学术本位坚守住,千万别单纯为了钱耽误了自己的学术生命。我想,我们既然在高等学校工作,我们就应该把做学问、教学作为自己的重要任务,在这个岗位上就应当承担这个责任,这是作为教师最起码的要求了。

最后,关于读书和教书。

关于读书,我主张要读杂点。我是搞马克思主义哲学的,当然喜欢读马克思主义经典。但马克思主义经典以外的书,中国哲学、西方哲学方面的书,我也读点,不能一无所知。对于一个马克思主义哲学工作者来说,读书太窄,范围太小,局限性太大。至今我仍以读书太少、知识面太窄为憾。我总是告诉我的学生要精读马列原著,但也读点别的书。杂食有益,生理如此,精神亦如此。

对于教书,我最大的优点是认真,绝不讲没有准备的课,务求达到讲一堂课有一点思想、能给学生一点东西,而绝不是这堂课听下来是“白开水”。我讲课很少照着书本去讲,都是讲我自己所想、自己所研究的有体会的东西。我讲的东西就是我未来的文章,教学和研究结合起来,基本上就是这么一个关系。

我坚信马克思主义的科学性、真理性。我读的东西不多,但就我接触过的书本而言,我深感没有一种哲学社会学说像马克思主义基本理论和它的世界观方法论那样,能使我们对当今世界问题的观察“心明眼亮”。

以哲学为业就是以思考为业。这决定了从事哲学研究是一种痛苦的、折磨人的职业。对我来说,闯进哲学殿堂纯粹是偶然的。我像一个走错了教室的学生,逐步被讲台上老师博大精深的知识征服了。在半个世纪中,我曾聆听过一些哲学大师们的讲课,也阅读过一些哲学名著,可似懂非懂。应该说,我是个蹩脚的学生。在哲学的海洋里,我至今仍然是在深不及膝的浅水中试步而已。生命不止,思考不止。这就是我的哲学探索之路。

摘编自2011年5月25日中国人民大学校史研究室对陈先达教授的口述采访资料(楚艳红 编审)

转载:中国人民大学校史馆公众号