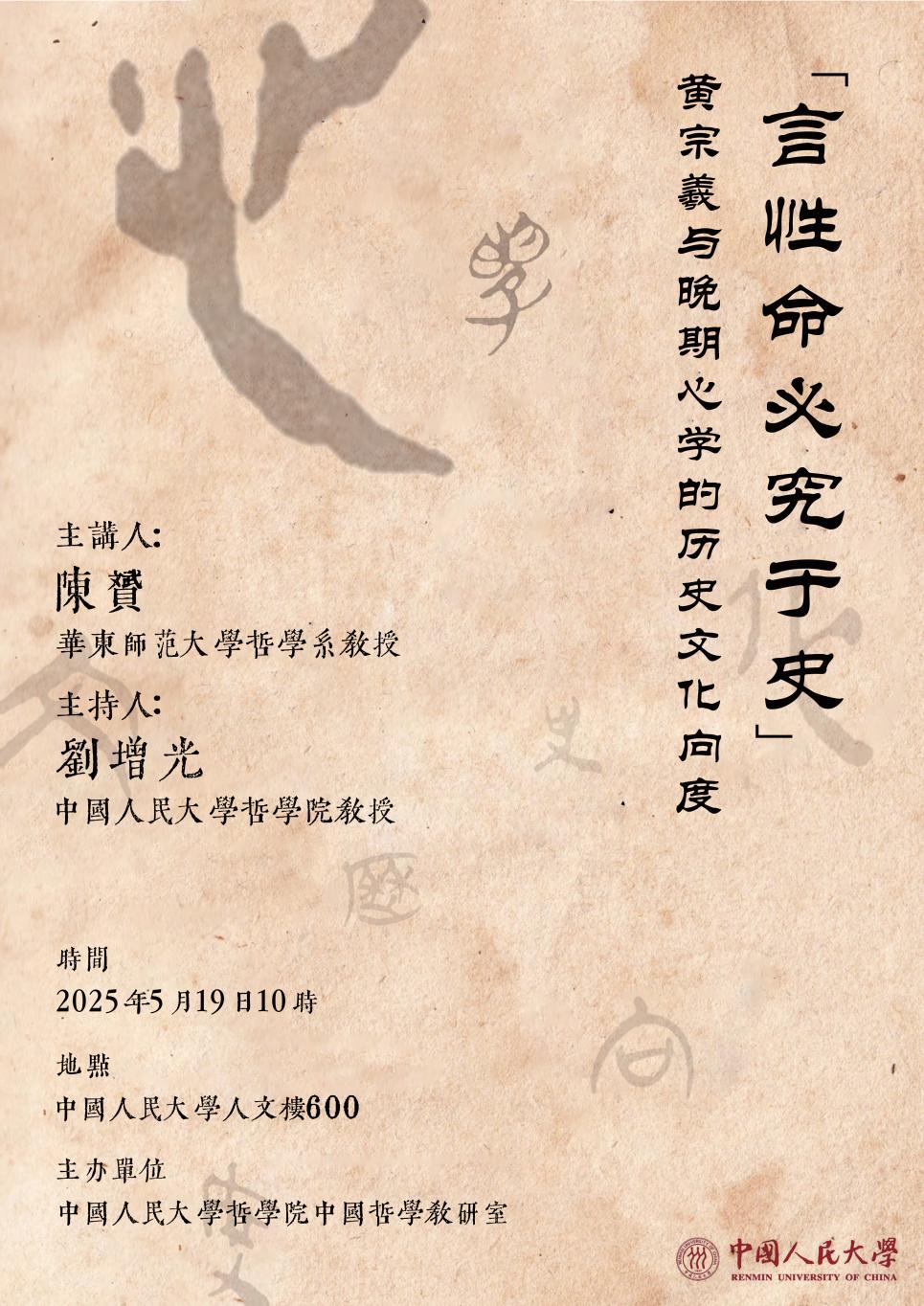

“言性命必究于史”:黄宗羲与晚期心学的历史文化向度

日期:2025-05-17

讲座题目:“言性命必究于史”:黄宗羲与晚期心学的历史文化向度

主讲人:

陈赟 华东师范大学哲学系教授

主持人:

刘增光 中国人民大学哲学院教授

时间:

2025年5月19日10时

地点:

中国人民大学人文楼600

主讲人简介:

陈赟,哲学博士,华东师范大学哲学系教授。入选教育部长江学者奖励计划特聘教授项目(2022)、教育部长江学者奖励计划青年学者项目(2016)、教育部新世纪优秀人才支持计划(2009);入选华人国学大典国学星斗计划名家组。出版独著包括:《文明论的历史哲学》(2023初版,2024重印版,2025增订版)、《〈庄子·应帝王〉与引导性的政治哲学》(2023)、《自由之思:〈庄子•逍遥游〉的阐释》(2020)、《周礼与“家天下”的王制:以〈殷周制度论〉为中心》(2019),《中庸的思想》(2007,2017),《回归真实的存在:王船山哲学的阐释》(2002初版,2007新版,2015三版)等十多部,有学术论文200余篇发表在海内外学术期刊。研究领域为儒家哲学、道家思想等。

简要内容:

“言性命者必究于史”是章学诚对以黄宗羲为代表的浙东学术的性格之刻画,但其意义却可用来理解明清之际中国学术的典范转移问题。从道德形而上学到历史文化宇宙的构建,构成了黄宗羲本人的学术转向,这一转向又是明清之际中国学术转向的缩影。体现这一转向的是《明儒学案》的创作尤其是对其意义的理解。晚年黄宗羲在撰写《明儒学案序》文时,对道德形而上学的局限有了深切的的体会,他以一本万殊为核心,对本体和工夫、道与人、性命之学和历史文化等等提供了一种不同于道德形上学传统的系统化新理解。这一理解将道体的敞开,从内在化的超越性意识体验转向以文化创造活动为指向的广大生存实践,在以生存实践化“死本体”为“活本体”的同时,也试图回归儒学的经世品格和“通天地人”的宏大格局。