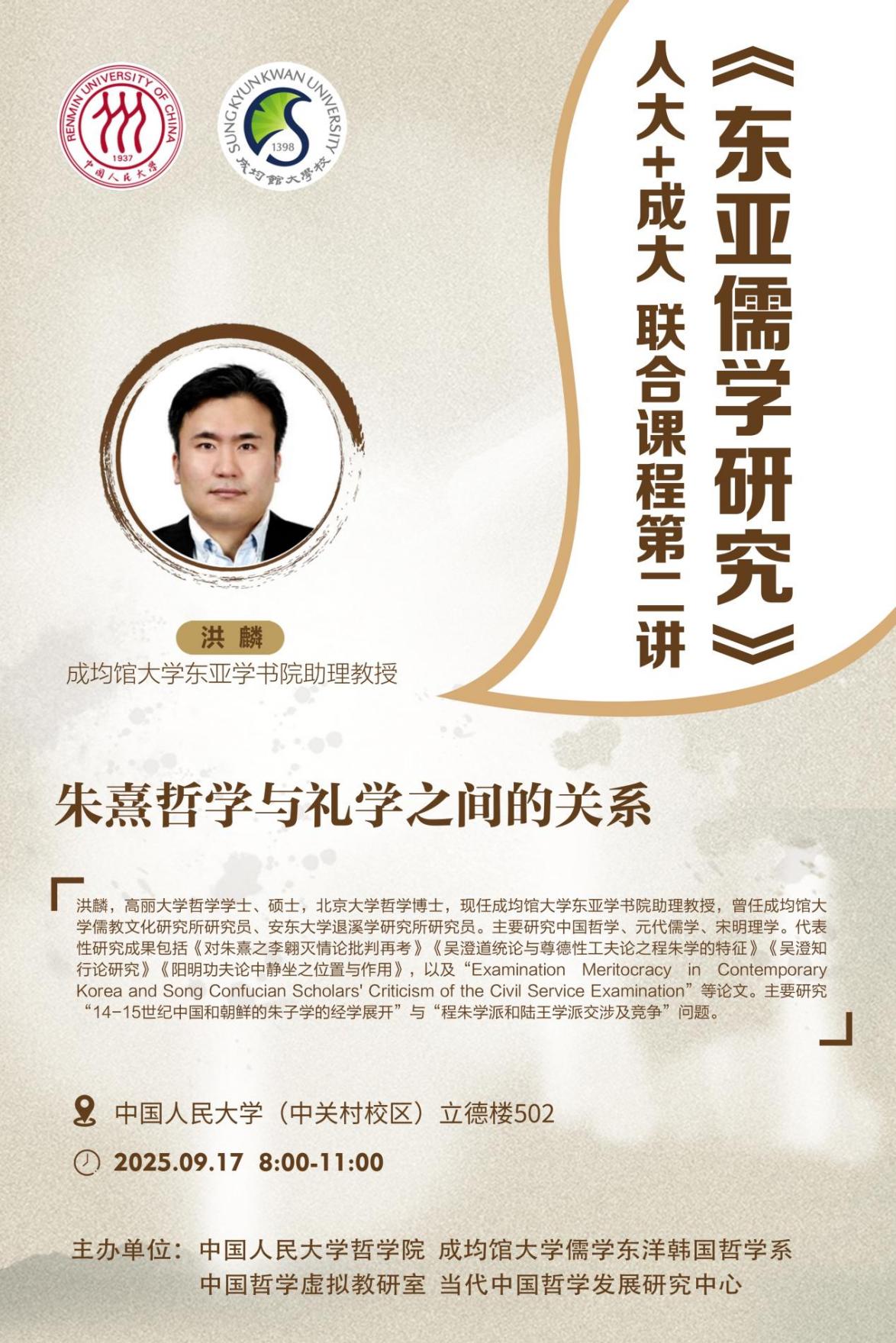

第二讲丨朱熹哲学与礼学之间的关系丨《东亚儒学研究》人大+成大联合课程

日期:2025-09-15【学术预告】 人大+成大联合课程第二讲

题目:朱熹哲学与礼学之间的关系

本讲内容简介

唐宋之际,出现了一个新的社会阶层,即士大夫。他们依靠科举考试,自力获取官职与地位。然而,这一群体既不是世袭官职与地位的“大夫”(即贵族),也不是毫无阶层性地位的“士”(庶人)。因此,在日常生活中,他们既不宜全然依循旧日大夫之礼,也不宜完全遵从庶士之礼。

宋代以来,为新兴士大夫制定礼仪与实践规范的著述频繁刊行。代表性的著作如司马光的《书仪》,朱熹亦是如此。对于礼经的研究,以及《朱子家礼》与《仪礼经传通解》的撰述,在朱熹的整个学术体系中占有极其重要的地位。然而,自冯友兰以来,学界对朱子学的研究多以理气论、心性论、工夫论为框架,尤其在哲学领域,理气论与心性论被认为更为核心。若从西方哲学结构的视角来看,这种说法或许不无道理,但朱熹以及理学家的最根本关怀,实际上是道德实践。

道德实践的具体内容,就是工夫论与礼学。工夫论回答的是士大夫应当成为怎样的人”,礼学回答的则是“士大夫应当如何生活”。理气论与心性论,可以说是支撑工夫论与礼学的道德哲学和本体论基础。这些工作,实质上是通过“性善”来论证:将后天教育与学习所需的礼制规范,以及其实践所依赖的工夫论,正当化为根源于人之本性。与湖湘学派的争论,归根结底也是围绕保障道德实践能力的工夫论,以及作为其根据的心性论而展开的。

朱熹之所以如此专注于礼仪规范问题,正因为当时士大夫的礼仪规范尚未确立。一个典型的事例是围绕朱熹母丧礼制所引发的讨论,以及陆九渊、陆九龄兄弟亦因母丧礼制问题向朱熹征询意见的情况。

主办单位

中国人民大学哲学院

成均馆大学儒学东洋韩国哲学系

中国哲学虚拟教研室

当代中国哲学发展研究中心

时间:2025年9月17日 8:00–11:00

地点:中国人民大学中关村校区 立德楼502