会议综述 | “历史时刻中的审美凝视”中华美学学会青年美学专业委员会2025年年会成功举办

日期:2025-11-12

2025年11月1日-11月2日,由中华美学学会青年美学专业委员会、中国人民大学哲学院当代中国哲学发展研究中心联合举办的“中华美学学会青年美学专业委员会2025年年会”在中国人民大学中关村校区召开,年会主题为“历史时刻中的审美凝视”。来自中国人民大学、北京大学、清华大学、中国社会科学院、北京师范大学、首都师范大学、中国艺术研究院、北京语言大学、四川大学、浙江大学等海内外40余所高校及科研机构的100余名专家学者出席。

开幕式

11月1日上午9时,年会开幕式于立德楼401教室举行。开幕式由中华美学学会青年美学专业委员会秘书长李修建研究员主持。

中国人民大学哲学院院长臧峰宇教授代表会议承办方对与会嘉宾表示热烈欢迎与衷心感谢。臧峰宇院长指出,年会主题“历史时刻中的审美凝视”兼具历史意识与理论自觉。他回顾了人大美学与中华美学学会的深厚渊源,寄望青年学者融合马克思主义美学观与中华古典美学智慧。

中华美学学会青年美学专业委员会主任张颖教授代表“青美会”致辞,她向中国人民大学哲学院表示诚挚谢意,并向大会汇报2025年度“青美会”的工作情况,宣布“青美会”将于2026年更名为“青年美学分会”,表示未来将一如既往地团结青年学者,服务美学研究。

中国人民大学哲学院王旭晓教授以“人大美学的老人”和“青美会的老会员”的双重身份,分享了她与人大美学、青美会共同成长的珍贵经历,并以亲身体验为例,讲述了青年学术共同体对于激发理论创新的重要性,鼓励青年学者抓住时代机遇,深入思考重要的美学理论问题。

大会主题报告

在全体合影后,会议进入大会主题报告环节,由清华大学张颖教授主持。

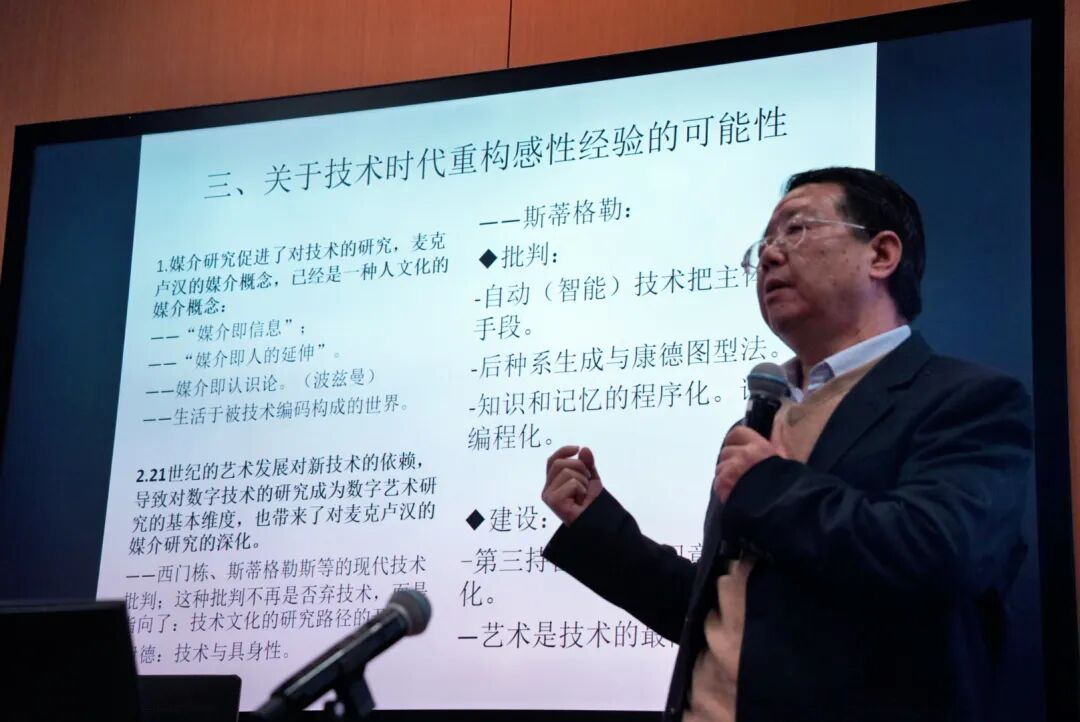

中华美学学会副会长、中国人民大学牛宏宝教授的报告题目为《技术时代经验的贫困与感性经验的重构》。牛宏宝教授主张超越以往对技术的怀乡式批判,强调重构感性经验的核心在于回归现象学的“意向性”概念,通过想象力建构对“缺席对象”的通达,实现从“美的体验”到“意义生成”的超越。与谈人中华美学学会副会长、北京师范大学刘成纪教授高度评价了报告的理论深度,并鲜明提出“人工智能是反美学的”,认为美学在当代的根本价值在于拯救感性,其使命在于坚守从具体出发的反思判断力。牛宏宝教授在进一步回应中提醒要避免陷入怀旧情绪,认为我们的感性可以通过技术得到重塑和拓展。

中华美学学会副会长、中国社会科学院徐碧辉研究员的报告题目为《主体性思想与80年代现代性启蒙》。徐碧辉研究员剖析了现代性内在的“社会现代性”与“审美现代性”两个维度,指出在20世纪中国独特的历史语境下,现代性启蒙呈现出以社会启蒙为主导线索的鲜明特征,而个性启蒙则主要通过审美启蒙的形式展开。与谈人中华美学学会副会长、首都师范大学王德胜教授指出,中国现代性中的审美启蒙实为“个体退隐”,其根本目标指向社会秩序重建。徐碧辉研究员回应时指出,两种启蒙最终都指向社会进步与个人自由的展开,但在特定历史阶段可能呈现出发展路径的差异。

中华美学学会副会长、北京大学彭锋教授的报告题目为《什么是诗意》。彭锋教授从诗意不可言说的特性入手,援引冯友兰“负的方法”与西方符号学理论指出美学研究“言说不可言说者”的根本两难,认为应回溯至鲍姆嘉通,解决两难问题的核心在于直面美学的含混性,即在美学研究中既研究审美又进行审美。与谈人中华美学学会副会长、中国人民大学陈剑澜教授指出了报告所呈现的中西比较的视野,补充了冯友兰和鲍姆嘉通思想的历史语境,并点明彭锋教授的观点与其作为学者兼艺术家的身份相关。彭锋教授在回应中澄清了对意义、意蕴的划分。

中华美学学会秘书长、中国社会科学院张郁乎研究员的报告题目为《“趣”的观念在中国艺术批评史上的三个时间节点》。张郁乎研究员系统梳理了“趣”概念的演进脉络,指出“趣”在汉魏六朝时从“趋向”的旧义衍生出“有趣”“兴趣”“趣味”等新义并进入艺术批评,至宋代形成对“趣”的自觉追求,晚明清初则出现以“趣”为要的思潮,“趣”被提升至艺术本质的高度。与谈人中国人民大学余开亮教授指出,报告呈现出中国美学概念研究的典型方法,并强调在历史演进中把握概念的本体特征的重要性,同时注意到中西比较视野对美学范畴选择的影响。

11月1日·下午场

中国美学的传统与现代

11月1日14:00,主题为“中国美学的传统与现代”的分会场在立德楼401教室举行,第一场由中国人民大学余开亮教授主持。中国艺术研究院王一楠老师以“听香”悖论为切入点,深入探讨其中蕴含的中国古典美学精神。中国社会科学院李旭阳老师从“白蘋”与“折柳”意象出发,系统剖析古典诗歌中离别空间与草木审美的内在关联。西北工业大学余书涵老师围绕庄子“乘物以游心”思想,阐释其对中国山水画中“游”观念的深远影响。同济大学贾瑞鹏老师论证了道教“真形图”与“存思”观念在中国早期山水画生成过程中的关键作用。武汉大学李张怡老师对《周易》中“类”范畴的秩序结构与美学内涵进行了深刻解析。杭州师范大学刘强强老师以苏轼的赏物实践为例,生动阐释了其“物皆可观”的美学理念。

第二场由中国人民大学吴寒副教授主持。首都师范大学李雷老师梳理了“世界美学”概念在中国的现代兴起及其背后的浪漫想象。重庆大学金浪老师从文体形式的角度揭示宗白华“散步美学”的内在理论结构。北京师范大学吴键老师从文类政治视角出发,系统考察“气韵”美学的现代发生路径。清华大学曾笏煊老师重新审视了“明治-五四”时期对“喜剧-团圆”的批判与“喜剧-壮剧”论的建构过程。西安财经大学杨旭老师以严复“美善相合”观为视角,探讨了近代美育的中国特质。重庆大学张振老师深入分析了辛亥至五四语境中蔡元培“以美育代宗教”说与政治主体再造的内在关联。

科技与艺术的跨维度对话

下午14:00,“科技与艺术的跨维度对话”分会场在立德楼402室举行。第一场会议由中国艺术研究院黄雨伦助理研究员主持。山西大学孙文娟老师运用列斐伏尔空间三元辩证法解析数字空间的“可供性”与“表演性”。北京大学欧阳霄老师区分了艺术家导向型与作品导向型理论,并探讨AI是否被视为“我们的一员”对其艺术挑战性的影响。南开大学冯原老师以康德审美判断四契机为框架分析生成式AI艺术,认为AI可实现表象的自由和谐与普遍性品味,但合目的性仍需人类介入赋予。广西大学苏林老师追溯了摄影从数学化学向算法的演变,指出算法非中性,其背后隐藏着平台资本主义对视觉认知的调控,消解了摄影事件的独一性。东南大学李嘉文老师提出书法“模件”“时风”与“格调”的三重建构,指出当前困境在于“格调”的缺失。清华大学耿弘明老师梳理了控制论影响文艺的三条路径:文艺理论、大众文化与AI写作,揭示了技术对文艺语言与大众审美的深层塑造。

第二场会议由北京大学欧阳霄助理教授主持。海南师范大学舒志锋老师剖析了当代艺术剧场性的三大面向“歧感”“辩证”与“创伤”,指出极简主义所敞开的物性场域是激活这些面向的核心空间。中国社会科学院李雨轩老师以阿伦特“物化是记忆生成过程”为基础,阐释物性记忆的“距离性、感性唤醒、死亡属性”三重机制。四川大学秦佳阳老师从鲍曼摄影实践出发,提出影像的“死亡面具”属性,通过“他者面孔”构建情感整体。浙江财经大学熊亦冉老师聚焦模特“颜值”的文化生产,指出“颜值”是美学价值与经济价值转换的符号。中国人民大学杨茜博士分析了核电站内部色彩与动线的安全设计,主张增强核电站机制透明度,建立公众情感连接。

历史与艺术史论

下午14:00,“历史与艺术史论”分会场在立德楼501教室举行。第一场由湖南大学李三达教授主持。北京第二外国语学院赵宝明老师探讨海德格尔论艺术作品的历史性,指出艺术作品是“历史”本身得以发生的根本契机。浙江师范大学陈庆老师围绕艺术与技术的关系,提出发明是二者重新融合的中介原则。华南师范大学张巧老师从媒介哲学视角出发,认为弗卢塞尔的“后历史诗学”并非否定“历史诗学”,而是对其在媒介哲学维度的重构,将历史视为一种“技艺”的生成过程。汉堡大学黎耀文博士围绕“非时序”与“编年史”的悖谬,分析了李格尔《造型艺术的历史语法》的转折意义。山东大学吴怡蔓博士聚焦路易吉·帕莱松的艺术理论,指出其在20世纪意大利美学中的转折性地位。

第二场由中国人民大学陈辉副教授主持。湖南师范大学张霖源老师分析了卡拉瓦乔犹滴题材作品中的“斩首瞬间”与表征变化。上海师范大学程茜雯老师从古典修辞传统出发,探讨文艺复兴时期“艺格敷词”(ekphrasis)如何成为艺术的创造性实践与心灵教化的场域。北京大学周晓娣博士从“废墟作为历史之在场的感性形态”出发,分析了蒙田思想中罗马废墟意象的转折意义。中国人民大学胡艺晨博士分享了“技术艺术史”作为新兴范式的理论潜力,指出艺术作品的复制与再现构成了权威生成的新机制。浙江大学张佳峰老师借助鲁道夫·维特克尔的理论梳理了巴洛克艺术史学的三重面向:知识生成、历史谱系与文化逻辑。中国人民大学薄雯博士围绕17世纪荷兰绘画的观看方法,提出以作品为中心、兼顾艺术家、观者与环境互动的“四要素观看法”,以实现更包容与动态的艺术解读。

经典重释与当代反思

下午14:00,“经典重释与当代反思”分会场在立德楼503会议室举行。第一场会议由浙江大学范昀教授主持。南京艺术学院唐红光老师指出“审美理念”是联结美与德性的关键,通过认知能力的“自由和谐”指向“超感官”基底,赋予审美以道德价值。北京外国语大学陈飞老师追溯了席勒的早期医学博士论文,指出其身心动力学与力量平衡观被挪用于《审美教育书简》,构成“游戏冲动”与现代性批判的根基。中国人民大学陈开一博士聚焦哈曼对启蒙理性的审美主义批评,指出其在“伦敦写作”时期回归《圣经》与“神圣的语言”。绍兴文理学院罗仕平老师剖析了瓦格纳《帕西法尔》与尼采的“颓废”清算,指出尼采在抵御瓦格纳的过程中完成自我克服。清华大学张愉悦博士追踪了《扎拉图斯特拉如是说》中“歌唱”行为的功能演变,指出音乐性是尼采双重修辞的关键。中国人民大学卢嘉一博士提出法国现象学家亨利·马尔迪内的核心论断“艺术是存在的闪现”,其本体论抓手是“感觉”(le sentir)。

第二场会议由中国人民大学常培杰副教授主持。上海师范大学姚云帆老师探讨了1960年代德国思想界的“昂扬”之争,指出其在反思中延续与重构,成为批判德国古典主义文学与观念论美学的范畴。湖南大学李三达老师讨论范式理论在美学中跨学科迁移的合法性问题,指出西方学界将“范式”用于对比“艺术风格”与“科学革命”存在尺度误用。清华大学秦双杰老师重估美学与认识论的关系,为鲍姆加登正名,指出其“低级认识论”通过“审美的真”赋予感性以认知秩序。深圳大学陈昊老师指出,门罗·比尔兹利的审美价值理论源于杜威和克莱夫·贝尔,更强调艺术品作为独立自足的审美对象。湘潭大学郝二涛老师针对美国“文化战争”背景,探讨了罗蒂的“团结论”。湖南大学李钰辉老师指出,戴维·哈维的历史地理方法将空间视为“过程”,身体视为“万物尺度”,其目标是构建“知觉的地理学想象”。

11月2日·上午场

边缘视角与美学建构

11月2日上午9:00,“边缘视角与美学建构”分会场在立德楼501室举行,由中国人民大学陈辉副教授主持。浙江大学范昀老师分析了保守主义与审美的亲缘关系,指出保守主义思想资源对美学介入现实具有启发价值。河北大学王志亮老师以1989年“大地魔法师”展览为切入点,批评其忽视非西方文化现实,强调非西方艺术当代性需直面西方现代性。山东省农业工程学院刘娟老师以策兰诗歌为例,分析其“邂逅”理念与悲剧崇高;以左联诗歌为证,探讨对立崇高的审美现代性。

跨文化审美与风景再观

同日上午9:00,“跨文化审美与风景再观”分会场在立德楼503室举行,由中国人民大学冯庆副教授主持。上海交通大学沈沫老师论证诗画的共通性,指出中国诗画均为“时空型艺术”,在意境营造中共同实现“真性”的凝结与显现。西安文理学院李冰清老师分析了《经行记》中唐代俘虏杜环对阿拉伯帝国与非洲的他者书写,指出其潜藏唐人“帝国之眼”下的天下观。武汉大学李寒冰老师认为,朱利安通过中西对比重构“风景”概念,导向“畅活于世”的本真存在模式,以回应西方现代性危机。清华大学张佳博士探讨了冯至在昆明时期“山水”观从优美向“艰险、严峻”的转变,指出其山水观具有自传性,成为介入现实、“感化”读者的伦理手段。

闭幕式

11月2日上午,年会闭幕式于立德楼401教室举行。闭幕主题发言环节由中国人民大学冯庆副教授主持。

中华美学学会副会长、北京语言大学王一川教授的报告题目为《当前艺术中的喜悲融正风格及其范式》。王一川教授创造性地提出了“喜悲融正”这一艺术美学风格新范式,从该风格的定型及定型期、理论渊源、美学实质、美学特征和基本范式等方面展开分析,指出对它的探讨有助于认识和把握艺术品中的新美质。与谈人清华大学张颖教授对“喜悲融正”概念的思想来源进行了补充阐发,指出王一川教授的理论建构实现了从庞朴“一分为三”的理想人格论向艺术风格学的创造性跃迁。

中华美学学会副会长、四川大学张法教授的报告题目为《文明互鉴与世界美学在20世纪以来演进的基本问题》。张法教授勾勒了世界美学的宏观图景,揭示了20世纪以来西方美学“否定美的本质”与非西方美学“建立美的本质”的双重演进路径。面对人工智能挑战,张法教授强调Al写作是工具性的,而真正的艺术关乎生命体验,并呼吁学界关注后人类语境下美学理论的重构与创新。与谈人中国艺术研究院李修建研究员从审美人类学角度,肯定了这种全球视野对理解文化多样性的重要意义。

中国人民大学吴琼教授的报告题目为《罗兰·巴尔特的反自传写作》。吴琼教授从传记素、文本素、自传素和前置文等层面对巴尔特的自传写作展开剖析。,重点阐释巴尔特如何将“文本”理解为一种书写行动,细致解读巴尔特自传独特的标题设计、非线性的体例编排与碎片化的叙事方式。报告深入分析了“父亲的缺席”“碎散的身体”“反公共性”等自传素主题,以及作为“独一无二的存在”的母亲照片在前置文中的奠基性作用,立体地呈现出巴尔特“反自传”写作的丰富内涵。与谈人中国艺术研究院吴忌助理研究员结合自身经验,对当代学术写作的困境进行了深刻反思。

闭幕式由中国人民大学吴琼教授主持。李修建研究员代表中华美学学会青年美学专业委员会致辞时,对年会承办方中国人民大学哲学院以及与会学者表示衷心感谢,并高度评价了与会嘉宾的精彩报告。李科林教授代表中国人民大学哲学院进行总结发言,对参会的前辈学者、青年学者、“青美会”委员团队、会务团队逐一表示感谢,以“青美会长青,寻美人不老”祝福所有美学学人。

最后,会议举行了简短的交接仪式,2026年年会承办方代表、重庆大学人文社会科学高等研究院金浪教授诚挚邀请大家共聚山城,延续美学探索的新篇章。

转自:青年美学会微信公众号